The Dark Knight

- DĂ©tails

- Critique par Nicolas Marceau le 6 octobre 2008

Heat me

Il y a deux remarques qui reviennent systĂ©matiquement quand on observe la rĂ©action des spectateurs Ă la sortie de The Dark Knight. La première concerne Heath Ledger et Ă quel point "il joue vachement bien quand mĂªme hein !" La seconde a trait Ă la mise en scène de Christopher Nolan qui est souvent comparĂ©e Ă celle de Michael Mann.

Si l’on ne contestera pas la performance hallucinante du cow-boy amoureux de Brokeback Mountain en psychopathe mettant Gotham Ă feu et Ă sang (effectivement, c’est fou ce qu’il joue bien quand mĂªme hein), on est en revanche plus curieux de comprendre en quoi les rĂ©alisateurs de Heat et du Prestige se rejoignent.

Non pas que la comparaison soit irrecevable, loin de lĂ . C’est simplement que personne n’a jusqu’ici rĂ©ellement Ă©tĂ© en mesure d’étayer concrètement son argumentaire. Pas nĂ©cessairement par paresse intellectuelle mais peut Ăªtre simplement parce que l’exercice est des plus casse-gueule, Ă©chappant Ă toute analyse critique prĂ©-conçue ou rationnelle. Dans son ouvrage consacrĂ© Ă Michael Mann, le scĂ©nariste et critique F.X. Feeney dĂ©butait en prĂ©cisant que "Mann ne veut pas que son Å“uvre soit expliquĂ©e, cataloguĂ©e ni mĂªme "comprise", il veut qu’elle soit vĂ©cue. (…) Comment analyser le vĂ©cu ? Il n‘existe pas de mĂ©thode avĂ©rĂ©e. La tĂ¢che peut paraĂ®tre impossible par dĂ©finition, et Mann ne la facilite pas en superposant un nombre incalculable de stimuli, qu’ils soient visuels, tactiles ou auditifs".Â

Dans un sens, s’attaquer Ă un morceau comme The Dark Knight reprĂ©sente un dĂ©fi similaire Ă celui de Feeney tant la mise en scène de Nolan, quand bien mĂªme elle demeure Ă des annĂ©es lumière de la perfection d’un RĂ©vĂ©lations, est entièrement dĂ©vouĂ©e Ă l’approche rĂ©aliste du rĂ©cit super-hĂ©roĂ¯que.Â

Il est intĂ©ressant de rapprocher la couverture de l’ouvrage de Feeney (une scène extraite de Heat et largement inspirĂ©e de Pacific, un tableau d’Alex Colville) avec l’affiche teaser de ce nouveau Batman. Dans les deux cas : un homme (De Niro / Christian Bale) est seul dans son appartement dĂ©pouillĂ© de tout bien matĂ©riel, comme enfermĂ© dans une prison mentale. Ne subsiste qu’un vide absolu et un sentiment de solitude totale pour les deux hĂ©ros. Aussi, il n’est guère surprenant qu’une sĂ©quence de The Dark Knight fasse directement Ă©chos Ă cette note d’intention : alors qu’il vient de perdre l’amour de sa vie, Bruce se retrouve Ă l’aube face Ă la vitre de la Wayne Tower surplombant Gotham. La photo bleutĂ©e renvoie directement Ă celle de Dante Spinotti. Sensation de froid et de mort renforcĂ©e par la brillance du sol chromĂ©. Le mobilier est rĂ©duit Ă son strict minimum : une table basse et un fauteuil. Quelques morceaux d’armures semblent avoir Ă©tĂ© jetĂ©s lĂ par dĂ©pit. Une forme de mĂ©lancolie se dĂ©gage de ce dĂ©licat travelling avant, un peu la mĂªme que celle qui s'apparait du final de Miami Vice et son histoire d'amour impossible.

Alors que Batman Begins nous laissait découvrir les quartiers malfamés de Gotham avec un très léger soupçon de futurisme et de fantastique (le métro aérien, les visions d’horreur, la Batcave), The Dark Knight n’hésite pas à prendre de la hauteur – et pour cause puisque le film implique plusieurs hommes de pouvoir luttant pour la survie de la ville – et à opter pour un univers plus lisse et métallique, avec ses quartiers des affaires, ses décors industriels et ses longues avenues chics désertiques. Nolan multiplie les lignes de fuites (plafond quadrillé et étrangement bas pour le repère secret de Batman, routes surplombées de lampes parfaitement alignés, parades de policiers défilant en rang ordonnés). Se dégage un climat d’ordre et de vide émotionnel étouffant tant l’environnement demeure froid, impersonnel et sans horizon. Quelque part, on pourrait rapprocher Bruce Wayne du Vincent de Collateral, sociopathe qui masque un profond vide existentiel derrière un look ultra classe.

Symbole de l’ordre et de la raison, Batman devient un hĂ©ros pratiquement en retrait, filmĂ© dans le premier acte du mĂ©trage comme un Ăªtre invincible Ă qui tout rĂ©ussi. Une figure du Bien capable de s’offrir un dĂ©tour Ă Hong-Kong pour jouer les James Bond et de se dĂ©barrasser des criminels Ă la petite semaine, dont un Epouvantail qui fait presque office d’aveu d’échec de la part de Nolan vis-Ă -vis de Batman Begins. Mais c’est gĂ©nĂ©ralement quand tout va trop bien que le besoin de se lĂ¢cher revient au galop. Incarnation de cette folie galopante, le Joker est comme un souffle libĂ©rateur dans ce Gotham dĂ©sincarnĂ©. A deux reprises, le cinĂ©aste oppose cette figure du Mal au calme asphyxiant de la ville. Tout d’abord en ayant recours Ă un montage abrupte entre une vidĂ©o terroriste renvoyant directement aux exĂ©cutions filmĂ©es d’Al Quaeda et un plan aĂ©rien sur le centre de Gotham, trop paisible au crĂ©puscule. La rupture entre le rire dĂ©ment soulignant le mouvement de camĂ©ra tremblotante et le silence d’un panoramique figĂ© rend l’apparition du Joker quasiment mentale, comme le cri d’une sociĂ©tĂ© malade d’elle-mĂªme.

L’autre image marquante intervient au terme du deuxième acte du rĂ©cit, alors que le Joker vient de triompher de ceux qui croyaient l’avoir enfermĂ©. Au terme d’un enchaĂ®nement sĂ©quentiel vertigineux liant tous les protagonistes dans un destin commun, le criminel prend la fuite Ă l’arrière d’une voiture de police. Le dĂ©chaĂ®nement sonore et visuel qui a prĂ©cĂ©dĂ© laisse alors place Ă un long plan cadrant le gĂ©nie du Mal sentant l’air sur son visage, exaltant un sentiment de libertĂ© absolue, tandis que la ville Ă l’arrière-plan n’est que lumières floues tourbillonnantes. Ce simple plan contient Ă lui seul toute la fascination que le spectateur peu entretenir vis Ă vis du personnage : un psychopathe dangereux, certes, mais qui envoie valdinguer toute notion de Bien et de Mal (il tue les gentils mais aussi les parrains de la mafia), se fiche de l’argent, possède une allure de dandy très classe et ne connaĂ®t pas la peur de la mort ou de la souffrance. Une gĂ©niale incarnation du Ça freudien se moquant de la morale ou de l’honneur, un dĂ©lirant bouffon sur l’échiquier gĂ©ant pour la course au pouvoir de Gotham. Alors que Batman doit porter un masque pour exister, la fabuleuse sĂ©quence d’ouverture de The Dark Knight nous montre que le visage du Joker est le mĂªme que celui du masque qu’il porte. Quelque part, la fascination que le public peut avoir pour le personnage au point d’éclipser pratiquement tout le reste, est assez rĂ©vĂ©lateur des pulsions de destructions qui sont en chacun de nous. La question reste alors de savoir si c’est la part d’ombre ou de lumière qui gagnera Ă la fin. A moins qu’elles ne doivent cohabiter…

C’est l’idĂ©e qui semble sous-tendre la sĂ©quence de l’interrogatoire : alors que le visage blanc du Joker Ă©merge des tĂ©nèbres, un brusque changement d’éclairage fait apparaĂ®tre le Chevalier Noir derrière le criminel, entourĂ© de lumière. Une sorte de nĂ©gatif dans le mĂªme plan. L’un et l’autre se complètent (l’effet miroir sera accentuĂ© au cours de la dernière rencontre entre les deux personnages au sommet d’un immeuble). Le trait d’union entre les deux ennemis sera alors le personnage d’Harvey Dent amenĂ© Ă devenir Double Face. DĂ©signĂ© comme le Chevalier Blanc (en opposition au chevalier noir chevauchant son destrier mĂ©canique), l’homme politique sous le feu des projecteurs sera capable du pire suite Ă la tragĂ©die qui frappera sa dame bien-aimĂ©e. Certes Ă©loignĂ©e du personnage original (exit la dimension schizophrĂ©nique, place Ă la colère et la vengeance), cette interprĂ©tation de Double Face nous ramène Ă nouveau la dimension humaine du rĂ©cit et au choix de chaque citoyen en pareille circonstances. A ce titre, le badge "I Believe in Harvey Dent" qu’arbore le Joker durant la scène de l’hĂ´pital est on ne peut plus pertinent puisqu’il marque la foi du psychopathe (et la nĂ´tre) dans ce que la nature humaine a de plus sombre.

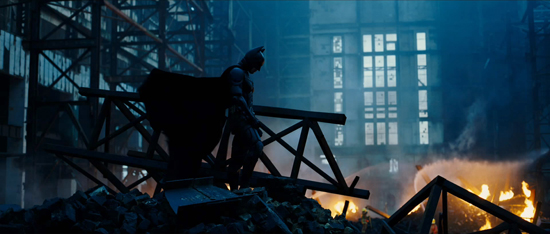

Au cÅ“ur de ce brasier urbain, la notion d’hĂ©roĂ¯sme est pervertie. Alors que Batman Begins dĂ©butait par le symbole de la peur du Cape Crusader formĂ© d’une nuĂ©e de chauves-souris, The Dark Knight propose ce mĂªme symbole en ouverture mais constituĂ© cette fois de flammes bleues ondulantes. Un passage de relais logique par rapport au premier Ă©pisode oĂ¹ l’escalade du crime apparaissait comme inĂ©vitable. La figure de Batman passe d’abord pour une lĂ©gende (voir cette photo du Justicier dans le commissariat aux cĂ´tĂ©s d’autres mythes vivants de l’Histoire AmĂ©ricaine comme Elvis Presley) inspirant les autres (les clones du hĂ©ros) avant dâ€™Ăªtre forcĂ©e de renoncer Ă ses principes. Il suffit de compter les cicatrices sur le corps de Bruce Wayne pour comprendre que celui-ci tend Ă disparaĂ®tre au profit de son autre identitĂ©, elle-mĂªme forcĂ©e de remiser au placard ses idĂ©aux (bonjour la parabole de l’AmĂ©rique post 11/09 et son Patriot Act mais aussi Ă la manipulation de l’information "pour le bien du peuple"). Au milieu de cette Rome moderne dĂ©cadente qui ne peut que mourir pour mieux renaĂ®tre, Christopher Nolan et son frère nous poussent Ă interroger nos convictions et notre morale quand la situation devient extrĂªme. A ce titre, les rĂ©actions aussi partagĂ©es au sujet de la sĂ©quence du ferry est un fabuleux sujet de dĂ©bat citoyen aboutissant Ă la conclusion peut plaisante que nous fantasmons nos sauveurs (Dent) alors que nous n’avons que ceux que nous mĂ©ritons (Batman), ceux qui sont capables d’assumer les dĂ©cisions impossibles Ă prendre sans se salir les mains. Car au fond, les hommes de pouvoir n’existent que parce que nous ne pouvons pas l’assumer nous mĂªme.

Au milieu de ce foisonnement d’intrigues, de rebondissements et de thĂ©matiques peu aimables, on pourra toujours dĂ©noter certains faux pas un peu gĂªnants (le mini suspens au sujet du comptable), dĂ©plorer l’habituelle manque de finesse de Nolan qui livre des dialogues toujours trop dĂ©monstratifs ou encore sa gestion globalement laborieuse des scènes d’action. Mais parce qu’il assume chacun de ses partis pris et qu’il tĂ©moigne d’une ambition narrative rarement observĂ©e dans un blockbuster de cette ampleur, The Dark Knight s’impose comme une Å“uvre-somme incontournable dĂ©bordant largement des thĂ©matiques ayant traits aux hĂ©ros pour s’attacher Ă Ă©tude de l’humanitĂ© dĂ©pressive tiraillĂ©e entre spleen de vie et pulsion de mort. Un polar dense et crĂ©pusculaire avec un super-hĂ©ros qui disparaĂ®t au loin sur sa monture lors d’un sublime plan de conclusion. En route pour l’avenir.

THE DARK KNIGHT

RĂ©alisateur : Christopher Nolan

Scénario : Christopher & Jonathan Nolan

Production : Emma Thomas, Charles Roven & Christopher Nolan

Photo : Wally Pfister

Montage : Lee Smith

Bande Originale : Hans Zimmer & James Newton Howard

Origine : USA

Durée : 2h27

Sortie Française : 13 Août 2008