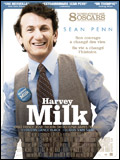

Harvey Milk

CŌĆÖest (encore) lŌĆÖhistoire dŌĆÖun mecŌĆ”

Nous les "nous autres" : le gay le plus c├®l├©bre du monde du cin├®ma sŌĆÖoffre un biopic de luxe sur le plus activiste de tous les martyrs du mouvement gay : Harvey Milk.

"My name is Harvey Milk, and IŌĆÖm here to recruit you!". CŌĆÖest ainsi que Harvey Milk, premier homme politique ├®lu (conseiller municipal de San Francisco) revendiquant son homosexualit├® et repr├®sentant la communaut├® gay, d├®butait ses speeches pendant les huit ann├®es pass├®es ├Ā lutter pour les droits des gays, lesbiennes et trans de San Francisco et dŌĆÖailleurs┬Ā; et cŌĆÖest sur ces huit (derni├©res) ann├®es que le nouveau film de Gus van Sant sŌĆÖ├®tend, de son arriv├®e au Castro (le quartier gay) jusquŌĆÖ├Ā son assassinat.

Ecrit par un jeune prodige (Dustin Lance Black, oscaris├®, le premier ├Ā avoir eu lŌĆÖid├®e du film), Harvey Milk suit donc une narration de biopic tr├©s classique, avec pl├®thore dŌĆÖimages dŌĆÖarchives et reconstitution minutieuse. Le film est en fait la mise en image dŌĆÖun message enregistr├® par Milk peu avant son assassinat racontant ses huit ann├®es de lutte, mise en image ├®l├®gante, rythm├®e, plut├┤t bien photographi├®e, et surtout, v├®ritable point fort du film, interpr├®t├®e par un casting proche de la perfection. A tel point quŌĆÖon pourrait ├®crire une critique enti├©re sur le jeu des acteurs principaux. Sean Penn, dans le r├┤le-titre, se renouvelle (regardez CarlitoŌĆÖs Way de De Palma juste avant, pour voir) une fois de plus et m├®rite ├Ā lui tout seul la vision du film┬Ā: lui et son faux nez sont de chaque plan, irradiant de bont├®, dŌĆÖhumour et de fragilit├®, mim├®tiques, habit├®s, oscaris├®s. Sans doute son meilleur r├┤le apr├©s celui du Sergent Welsh dans La Ligne Rouge (label Malick oblige)┬Ā; il porte litt├®ralement le film, et devient en fait le principal argument du r├®alisateur (ce qui change un peu de Malick, tiens). A c├┤t├® de lui, un Emile Hirsch transfigur├® (lŌĆÖid├®aliste dur et fort dŌĆÖInto The Wild est devenu un petit chieur gay fris├® ├Ā lunettes), James Franco (le bouffon vert II, vous savez, celui qui est ridicule) enfin dans un vrai r├┤le, et Diego Luna dans la peau du petit latino que Milk prend sous son aile (et qui nŌĆÖest pas sans rappeler le bel ├®ph├©be (gay) mexicain de Mala Noche, premier film de Van Sant). Et surtout, on assiste ├Ā une performance exceptionnelle de Josh Brolin dans la peau de Dan White, le supervisor conservateur et assassin mal dans sa peau. De quoi faire parler de Brolin-le-discret, dont je ne louerai jamais assez le talent, lŌĆÖexigence et le bon go├╗t. Les acteurs se suppl├®ent, Sean Penn r├®ussit ├Ā ne pas bouffer le reste de la distribution, et le r├®sultat est intense, homog├©ne, ├®quilibr├® et ├®mouvant. Ce qui soit dit en passant ne coule pas de source (sauf chez Malick, tiens) et est relativement appr├®ciable dans un film qui met ├Ā ce point en avant un unique personnage.

Voila pour la distribution, mais Gus Van Sant, me direz-vous, o├╣ est-il┬Ā?, avec ses plans s├®quences mutiques et autres travellings circulaires ? Au-dessus, ou en tout cas tr├©s loin de lŌĆÖimage. La narration conventionnelle sŌĆÖest doubl├®e dŌĆÖun v├®ritable retour ├Ā la sobri├®t├® dans la r├®alisation. Si on retrouve dans la derni├©re partie du film quelques un de ces longs plans serr├®s o├╣ la cam├®ra suit le dos dŌĆÖun personnage hantant les couloirs qui ont fait la Van Sant touch, il faut se rendre ├Ā lŌĆÖ├®vidence┬Ā: Van Sant a fait preuve dŌĆÖune modestie rare (ou de paresse, pour les plus mauvaises langues) et a d├®cid├® de laisser lŌĆÖesprit du spectateur tout entier disponible ├Ā la performance de sa distribution et ├Ā la minutie de sa reconstitution. Il laisse exister son script, assurant une mise en sc├©ne sobre, efficace, professionnelle. Une bonne chose, peut-├¬tre, si lŌĆÖon consid├©re lŌĆÖimportance de lŌĆÖhistoire cont├®e ├Ā lŌĆÖ├®cran, et il nŌĆÖest pas si d├®sagr├®able de voir un r├®alisateur de son envergure travailler avec simplicit├®. Un choix de r├®alisation un peu trop "passe-partout", donc, mais pas du tout prohibitif┬Ā: en se retirant, en se limitant ├Ā nŌĆÖ├¬tre "que" le superviseur invisible et modeste de son magnifique biopic folklorique enti├©rement d├®volue ├Ā ses acteurs, Gus Van Sant perd en fulgurance ce quŌĆÖil gagne en discr├®tion┬Ā; et perd en style ce quŌĆÖil gagne en accessibilit├®.

Mais outre ces questions esth├®tiques, il faut souligner que Gus Van Sant a fait un choix, celui dŌĆÖ├¬tre consensuel, voire manich├®en. La vraie ├®tranget├®, la vraie nouveaut├® de ce film par rapport ├Ā sa filmographie est son refus de la pol├®mique et du d├®bat, m├¬me au sein de lŌĆÖesprit du spectateur. Elephant par exemple remuait les tripes des spectateurs, les plus choqu├®s allant m├¬me jusquŌĆÖ├Ā entamer sans sŌĆÖen rendre compte et pour la premi├©re fois une r├®flexion sur le r├┤le du cin├®ma ("CŌĆÖest quoi lŌĆÖint├®r├¬t de montrer ├¦a comme ├¦a┬Ā??!!"). Mais il nŌĆÖy a finalement pas grand-chose ├Ā dire sur le fond de Harvey Milk. En limitant au strict minimum compr├®hensible la place du personnage de Dan White dans le r├®cit, en supprimant toute possibilit├® de confrontation dŌĆÖ├®gal ├Ā ├®gal entre lui et Milk, Van Sant emp├¬che toute r├®flexion de sŌĆÖinstaller, sur par exemple lŌĆÖimpact de la "culture de d├®monstration" du mouvement gay sur la soci├®t├® conservatrice. Cette omission mine le film, car Dan White est un personnage au moins aussi int├®ressant que Milk, et certainement bien plus complexe. Et cŌĆÖest ├Ā peine si le r├®alisateur envisage lŌĆÖhomosexualit├® refoul├®e de White, se contentant de le montrer comme un r├®ac aigri, mal-aim├® et frustr├® jusquŌĆÖ├Ā en mourir (White sŌĆÖasphyxiera deux ans apr├©s sa lib├®ration dans le garage de son ex-femme). Les blessures que Milk inflige, volontairement ou non, ├Ā cet homme faible et surtout sa d├®ch├®ance progressive auraient pu, si Van Sant lŌĆÖavait voulu, donner lieu ├Ā un face-├Ā-face parfaitement anthologique et tr├©s subtil (et magnifiquement interpr├®t├®) entre les deux supervisors. Mais il nŌĆÖen est rien, et seul subsiste un tableau ├®l├®giaque de cette communaut├® joyeuse et color├®e du Castro, soud├®e autour de son leader-martyr-h├®ros, Milk. On ne doute pas un instant que Milk ├®tait un homme exceptionnel, ni du bien-fond├® de sa lutte et de son courage, mais ├®tait-il vraiment n├®cessaire pour faire passer le message de montrer "lŌĆÖautre camp" comme une horde de d├®c├®r├®br├®s extr├®mistes, frustr├®s, mesquins, inaptes ├Ā d├®battre (car oui, la place de lŌĆÖhomosexualit├® dans une soci├®t├® doit ├¬tre d├®battue)┬Ā? Dans Elephant, ou Paranoid Park, le spectateur ├®tait dŌĆÖabord plong├® dans la face sombre de lŌĆÖesprit, avant de voir ses certitudes quant au bien, au mal, ├Ā la raison et ├Ā la folie, vaciller dangereusement. Ici, Van Sant ne fait pas myst├©re de son all├®geance admirative (et tout ├Ā fait respectable) ├Ā son h├®ros, et finalement son d├®vouement ├Ā son sujet le fait passer ├Ā c├┤t├® de la complexit├® psychologique de ses personnages, quels quŌĆÖils soient.

Il aurait ├®t├® possible, pourtant, que ce film appartienne ├Ā la classe assez peu nombreuse et de relativement haut niveau des films dŌĆÖauteurs Hollywoodiens (avec par exemple, La Ligne Rouge, Pulp Fiction, Munich, The Dark Knight, Apocalypse Now, Ma Super Ex). Mais finalement, loin de lŌĆÖavant-gardisme ou du drame psychologique, Van Sant donne plut├┤t ici lŌĆÖimpression dŌĆÖaccomplir proprement et modestement son devoir de m├®moire envers les p├©res du mouvement gay. Il reste donc une biographie, tout ├Ā fait regardable, int├®ressante (presque didactique), belle et bien jou├®e. Que Gus van Sant ait choisi cette voie pour son nouveau film est tout ├Ā fait respectable et on nŌĆÖattendait de toute fa├¦on pas de lui quŌĆÖil fasse un remake de ses meilleurs films, mais cette fois il est un peu difficile de sŌĆÖenthousiasmer.

CŌĆÖest donc lŌĆÖoccasion pour moi de vous conseiller un autre film historique, Au Diable Staline Vive les Mari├®s, nettement plus croustillant et sans doute beaucoup plus apte ├Ā susciter le d├®bat (du moins en Roumanie) et lŌĆÖenthousiasme. Si vous le souhaitez, une critique suivra.

MILK

R├®alisateur : Gus Van Sant

Sc├®nario : Dustin Lance Black

Production : Michael London, Dan Jinks, Dustin Lance BlackŌĆ”

Photo : Harris Savides

Montage : Elliot Graham

Bande originale : Danny Elfman

Origine : USA

Dur├®e : 2h08

Sortie fran├¦aise : 4 mars 2009