Tim Burton - 2ème partie

- DĂŠtails

- Dossier par Nicolas Marceau le 29 fĂŠvrier 2008

Corpse Burton

Suite et fin de notre grand dossier sur Tim Burton. Après une première partie consacrÊe aux oeuvres qui ont fait l'unanimitÊ (avec parfois dix ans de retard de la part des adeptes du retournement de veste), place à celles qui ont profondÊment divisÊes. Il va y avoir du sang !

3. AUTEUR OU ILLUSTRATEURÂ ?

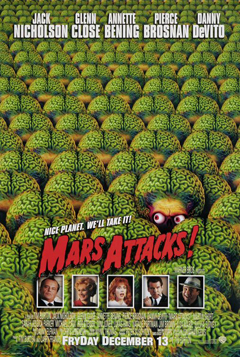

Mars Attacks! Si Ed Wood fut Ă sa sortie le plus gros bide du cinĂŠaste (ou le plus petit succès, Ă vous de voir), les scribouillards gardiens du bon goĂťt culturels sâĂŠtaient cependant enfin dĂŠcidĂŠs Ă reconnaĂŽtre le talent de Tim Burton et son statut dâauthentique artiste. Quelques nominations aux Oscars plus tard et voici le marginal de Burbank encensĂŠ Ă tout bout de champ dans un retournement de veste magistral, comme si son mordant et son sens remarquables de lâesthĂŠtique ĂŠtait soudainement tombĂŠ du ciel. La mode Burton se met en marche et ce qui ĂŠtait autrefois dĂŠnigrĂŠ devient brusquement rĂŠĂŠvaluĂŠ. Pas encore devenu un label qualitĂŠ/prix apposĂŠ sur des produits cinĂŠmatographiques, le rĂŠalisateur ĂŠvite de se vendre au système en proposant le dĂŠmentiel Mars Attacks!, farce mĂŠchante oĂš toute sensibilitĂŠ est jetĂŠe aux orties. Après avoir dissertĂŠ sur le cinĂŠma Z avec le brillant Ed Wood, place Ă la pratique.

Si Ed Wood fut Ă sa sortie le plus gros bide du cinĂŠaste (ou le plus petit succès, Ă vous de voir), les scribouillards gardiens du bon goĂťt culturels sâĂŠtaient cependant enfin dĂŠcidĂŠs Ă reconnaĂŽtre le talent de Tim Burton et son statut dâauthentique artiste. Quelques nominations aux Oscars plus tard et voici le marginal de Burbank encensĂŠ Ă tout bout de champ dans un retournement de veste magistral, comme si son mordant et son sens remarquables de lâesthĂŠtique ĂŠtait soudainement tombĂŠ du ciel. La mode Burton se met en marche et ce qui ĂŠtait autrefois dĂŠnigrĂŠ devient brusquement rĂŠĂŠvaluĂŠ. Pas encore devenu un label qualitĂŠ/prix apposĂŠ sur des produits cinĂŠmatographiques, le rĂŠalisateur ĂŠvite de se vendre au système en proposant le dĂŠmentiel Mars Attacks!, farce mĂŠchante oĂš toute sensibilitĂŠ est jetĂŠe aux orties. Après avoir dissertĂŠ sur le cinĂŠma Z avec le brillant Ed Wood, place Ă la pratique.

Alors que le logo de la Warner apparaĂŽt Ă lâĂŠcran, une soucoupe volante sortie tout droit de Plan 9 From Other Space flotte maladroitement, comme pour nous annoncer que nous allons assister Ă une sĂŠrie Z ringarde mais financĂŠe par une grosse major. Un second hommage Ă lâauteur de Glen Ou Glenda en mĂŞme temps quâun vĂŠritable pieds de nez Ă un système de production alignant les gros blockbusters idiots et bourrĂŠs dâeffets spĂŠciaux tendances.

A lâorigine de cette grosse blague sur pellicule, il y a une histoire dĂŠjĂ existante : celle des cartes Ă collectionner Topps qui ont bercĂŠ lâenfance de Burton. Ces cartes sorties en 1962 racontaient en images une invasion martienne fantaisiste Ă la fois drĂ´le et monstrueuse inspirĂŠe en partie de la Guerre Des Mondes de Wells et des tensions de la Guerre Froide avec les Russes. La deuxième vignette montre dâailleurs que les vilains approchent des Etats-Unis munis dâarmes redoutables (leurs effets ne sont pas sans rappeler la menace nuclĂŠaire) et quâils doivent certainement ĂŞtre communistes (après tout, ils viennent de la planète rouge).

De cette sĂŠrie de 66 cartes (54 Ă lâorigine plus une pour le gĂŠnĂŠrique, puis 11 nouvelles ajoutĂŠes en hommage en 1994), le scĂŠnariste Jonathan Gem a tirĂŠ un script permettant de compiler les situations les plus dĂŠlirantes en proposant une intrigue cohĂŠrente et une galerie de personnages forts. Les robots gĂŠants sont toujours lĂ , le look des martiens est identique, lâintroduction avec les vaches en feu renvoie Ă la carte 22, le rayon laser rĂŠtrĂŠcissant un soldat permet cette fois-ci de rĂŠduire la taille du ministre des ArmĂŠes, la mort des ĂŞtres humains avec leur squelette pourrissant est toujours lĂ , lâextermination du parlement aussi (ou plutĂ´t le SĂŠnat) et la destruction de monuments historiques est Ă peine modifiĂŠe (Big Ben remplace le pont de San Francisco, le Taj Mahal fait office de Time Square). Un vrai best-of en somme mĂŞme si certaines des meilleures images ont ĂŠtĂŠ mises de cĂ´tĂŠ, vraisemblablement pour des questions de budget. Exit par exemple le raz de marĂŠe sur des buildings, exit les rayons rĂŠfrigĂŠrants mais surtout, exit les insectes gĂŠants dans la lignĂŠe de Tarentula ou de Them!Â

Mais ces quelques manques forts regrettables ne font pas pour autant dĂŠvier Tim Burton de sa ligne directrice : Mars Attacks! est un grand FUCK mĂŠchant face aux produits formatĂŠs amĂŠricains. On lâa beaucoup dit depuis, mais il reprĂŠsente lâanti-IndĂŠpendance Day (sortis quelques mois auparavant), piĂŠtinant absolument TOUTES les institutions et les bonnes valeurs morales. Rien ni personne ne rĂŠchappe de ce jeu de massacre orgasmique. LâarmĂŠe est totalement impuissante face Ă ces crĂŠatures ĂŠquipĂŠes de pistolet en plastique (mĂŞme le soldat patriote sera carbonisĂŠ en brandissant la bannière ĂŠtoilĂŠe !), les sĂŠnateurs sont transformĂŠs en squelettes rouges et verts fluos (il y a du Beetlejuice lĂ dedans !), les gros financiers symbolisant le rĂŞve AmĂŠricain se font exploser la tronche, le prĂŠsident US est poignardĂŠ dans le dos après sâĂŞtre lancĂŠ dans un gros discours niais sur lâhumanisme et lâamour des peuple, les symboles de la paix sont rĂŠduits en cendre (bye bye la blanche colombe !), la First Lady est une pĂŠtasse qui finira ĂŠcrabouillĂŠe par un lustre, lâhymne AmĂŠricain est massacrĂŠ par un groupe de musiciens Mexicains, les beaufs Texans ne pensent quâĂ honorer leur fils militaire et leur tĂŠlĂŠ, les monuments historiques sont dĂŠtournĂŠs (le Mont Rushmore) ou atomisĂŠs (la Tour Eiffel), la force nuclĂŠaire est ridiculisĂŠe par un petit ballon rouge permettant aux martiens de se faire des shoots, le scientifique bĂŞta ("ils ont une technologie plus avancĂŠe que nous, câest quâils sont forcĂŠment pacifistes !") finira dĂŠcapitĂŠ mais toujours vivant avec ses membres ĂŠparpillĂŠs tout autour⌠Un carnage monumental, une ode au cynisme, une date historique oĂš Burton se cache derrière les martiens pour dire ce quâil pense de lâAmĂŠrican Way of Life. Pas de doute, le rĂŠalisateur de Beetlejuice sâĂŠclate Ă filmer des monstres Ă grosses tĂŞtes vertes dĂŠtruisant le monde avec des objets kitchs ! Derrière les rires des mĂŠchants extra-terrestres se cachent le plaisir dâun gosse qui a reçu de beaux jouets pour NoĂŤl (un gros budget, des belles maquettes) et qui dĂŠcident de tout dĂŠtruire juste pour le plaisir, en sâoffrant au passage Godzilla en guest star ! Et après ça, que restera-t-il ? Ben rien ! Juste un monde gouvernĂŠ par une mĂŠmĂŠ Ă moitiĂŠ folle et un jeune baba cool faisant un discours devant personne et ĂŠventuellement la promesse dâun monde paradisiaque totalement ridicule oĂš Tom Jones serait un Dieu ! Mieux : en cas de nouvelle attaque martienne, la riposte est toute trouvĂŠe : il sâagit dâune chanson ringarde capable de filer de gros mal de crâne aux monstres de lâespace ! Autant dire que la conclusion du film est bien plus rĂŠjouissante que celle des cartes Popps dans lesquelles les forces ArmĂŠes de la Terre parvenaient Ă atomiser la planète rouge ! Mars Attacks! est une vaste farce et bon sang ce quâelle est drĂ´le !!Â

Finalement, on est pas si loin de la dĂŠmarche du premier Batman : Mars Attacks! est un gros blockbuster perverti Ă chaque instant oĂš les gros moyens mis en Ĺuvre ne servent quâĂ piĂŠtiner la biensĂŠance et oĂš lâon rit de choses horribles (les martiens sont très proches du Joker, sâĂŠclatant Ă foutre la bordel dans un musĂŠe par exemple). Le plaisir est dâautant plus grand que le casting est tout simplement un des plus riches quâon est vu depuis belle lurette : Jack Nicholson revient dans deux rĂ´les de pouvoir (le PrĂŠsident des Etats-Unis et un milliardaire hystĂŠrique), Annette Bening joue les bouddhistes Ă la ramasse, Michael J. Fox prouve quâil est un des comiques quâon aimerait voir plus souvent sur grand ĂŠcran (le brillant FantĂ´mes Contre FantĂ´mes de Peter Jackson nâallait pas tarder Ă dĂŠbarquer et ĂŞtre snobĂŠ dans les salles), Glenn Glose excelle en First Lady matĂŠrialiste et superficielle, Pierce Brosnan trouve sĂťrement ici son meilleur rĂ´le Ă ce jour en scientifique glamour, Sarah Jessica Parker (dĂŠjĂ divine dans Ed Wood et pas encore star de Sex And The City) se lâche totalement en nunuche amoureuse de son chien, Danny De Vito vient faire coucou Ă Burton (qui lâavait dĂŠjĂ dirigĂŠ dans Batman Returns et qui le rĂŠemploiera dans Big Fish) et Lisa Marie, partenaire du rĂŠalisateur Ă lâĂŠpoque, nous gratifie dâune apparition ĂŠtrange, macabre et sensuelle.

Comme sâil souhaitait rendre hommage Ă une ĂŠpoque dĂŠpassĂŠe et tombĂŠe dans lâoubli, Tim Burton sâoffre en prime la prĂŠsence de Pam Grier, icĂ´ne de la blaxploitation Ă qui Quentin Tarantino offrira ensuite le rĂ´le de Jackie Brown ainsi que de Tom Jones, ancienne star de la chanson qui ĂŠtait sur le point dâeffectuer en 1999 un come-back fracassant avec Sex Bomb. Un bonheur de chaque instant dĂŠcuplĂŠ par une direction artistique remettant le rĂŠtro au goĂťt du jour avec dĂŠlice : les dĂŠcors de Wynn Thomas sont Ă la fois simples et immenses, la photographie de Peter Suschitzky permet aux couleurs dâexploser les mirettes Ă chaque instants, les effets spĂŠciaux numĂŠriques dâILM se bornent Ă ressembler Ă de lâanimation image par image (Burton souhaitait au dĂŠpart animer ses monstres Ă la manière de Ray Harryhausen mais dut abandonner pour des raisons pratiques, de temps et financières) et la musique composĂŠe par Danny Elfman (de retour avec le cinĂŠaste après la brouille sur LâEtrange NoĂŤl De Mr Jack qui avait obligĂŠ Burton Ă engagĂŠ Howard Shore sur Ed Wood) transpire les annĂŠes 50, avec un gĂŠnĂŠrique de toute beautĂŠ et un ajout de chĹurs fĂŠminins dĂŠchaĂŽnĂŠs offrant une puissance supplĂŠmentaire aux images.Â

Mars Attacks! manque juste dâun soupçon dâĂŠmotion qui pourrait le hisser au niveau des plus grandes rĂŠussites du maĂŽtre. La profusion de personnages empĂŞche un certain attachement, surtout que le montage ne sait parfois plus quoi faire dâeux et les oublie en cours de route (Nathalie Portman parachutĂŠe Ă la fin, le retour soudain de Jim BrownâŚ). Une broutille en regard des 90 minutes de spectacle anarchiste que nous offre le rĂŠalisateur de Pee Wee ! Une rĂŠfĂŠrence dans la mĂŠchancetĂŠ et une des plus grande comĂŠdie jamais vue sur un ĂŠcran ! Un grand dĂŠfouloir qui marque, hĂŠlas, le dĂŠbut de la fin du Burton poil Ă gratter (il suffit de revoir Mars Attacks! pour comprendre ce qui cloche dans le bien-pensant Big Fish). Raison de plus pour chĂŠrir ce film-ci !  Â

Sleepy Hollow  Un cavalier qui surgit hors de la nuit, s'en va faucher des tĂŞtes au galop.

Un cavalier qui surgit hors de la nuit, s'en va faucher des tĂŞtes au galop.

Tout le monde sera d'accord pour reconnaĂŽtre que l'adaptation cinĂŠmatographique du conte de Washington Irving revenait de droit Ă Tim Burton. Un univers gothique, des morts macabres, une romance entre un type bizarre et une fille bienveillante... Après une irrĂŠvĂŠrencieuse dĂŠclaration d'amour aux vieux films de science-fiction des annĂŠes 50 via l'incontrĂ´lable Mars Attacks!, le rĂŠalisateur d'Ed Wood ĂŠtait tout dĂŠsignĂŠ pour rendre hommage au charme d'antan des productions Hammer en signant un rĂŠcit envoĂťtant, violent et romantique. Du grand spectacle dans toute sa splendeur !Â

Mars Attacks! ayant ĂŠtĂŠ un joli plantage au box-office amĂŠricain pour cause de cynisme anti-patriotique, Tim Burton avait besoin de revenir dans la course Hollywoodienne sous peine de disparaĂŽtre rapidement du système. Trop sarcastique, trop sombre, trop dĂŠcalĂŠ, trop bizarre, le bonhomme avait besoin de se fondre un peu plus dans le moule des studios pour regagner un peu d'estime de la part du public yankee. Sa locomotive se prĂŠsentera sous les traits de Superman, le grand super hĂŠros en collant bleus que la Warner tente de ressusciter depuis quelques annĂŠes. RĂŠticent au dĂŠpart, Tim se laisse finalement sĂŠduire par le projet Superman Reborns (rebaptisĂŠ Superman Lives) et envisage une sorte de cross-over entre Superman et Batman, dans un esprit proche de celui des Watchmen. Le cinĂŠaste s'investi corps et âme dans le projet en dĂŠpit des exigences de Nicolas Cage tenant le rĂ´le titre, et se retrouve confrontĂŠ aux mĂŞmes problèmes que durant la prĂŠparation de Batman. Il n'aime pas le script trop gentillet qu'on lui propose, la Warner n'aime pas celui trop audacieux qu'il rĂŠdige. Il souhaite reprendre Michael Keaton dans le costume de Batman, la Warner tient impĂŠrativement Ă George Clooney. Les mois s'ĂŠcoulent rapidement sans que le tournage puisse commencer et les producteurs ont dĂŠjĂ investi 50 millions de dollars pour rien. AnĂŠanti par ce catastrophique dĂŠveloppement, Burton se retire. "Je crois avoir ĂŠtĂŠ confrontĂŠ Ă toutes les aberrations qu'Hollywood ait inventĂŠes au cours des vingt dernières annĂŠes. Le plus probable aujourd'hui est qu'ils montent directement une adaptation sur glace Ă Broadway". Â

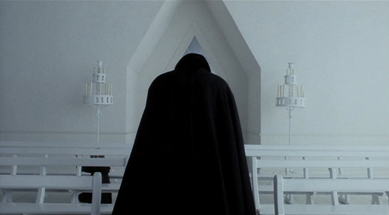

Par bonheur, Burton reçoit rapidement un script de Scott Rudin inspirĂŠ de La LĂŠgende Du Cavalier Sans TĂŞte, une nouvelle de Washington Irving ĂŠcrite au dĂŠbut du XIXème siècle. EnthousiasmĂŠ par le potentiel du rĂŠcit mais aussi par le dessin animĂŠ que Walt Disney en avait tirĂŠ en 1949, le rĂŠalisateur dĂŠcide se sauter sur l'occasion pour recouvrer une certaine libertĂŠ tout en ĂŠtant Ă la tĂŞte d'un lourd budget. Avec l'aide d'Andrew Kevin Walker (auteur de Se7en : respect), il amĂŠliore le scĂŠnario pour injecter une dose d'Edgar Poe Ă l'ambiance gĂŠnĂŠrale et s'en va tourner le mĂŠtrage en Angleterre, dans de somptueux dĂŠcors gothiques. Des prises de vue en dĂŠcors rĂŠels se mĂŞlent Ă des sĂŠquences en studios sidĂŠrantes d'ĂŠtrangetĂŠ, largement inspirĂŠes par Le Masque Du DĂŠmon de Mario Bava, donnant instantanĂŠment l'impression de plonger dans des peintures vivantes. Â

De toute ĂŠvidence, Sleepy Hollow est un film qui porte l'empreinte de Tim Burton. Du dĂŠbut Ă la fin, le rĂŠalisateur ne cesse en effet de recycler l'imagerie de ses prĂŠcĂŠdentes Ĺuvres pour dĂŠlivrer un splendide rĂŞve ĂŠveillĂŠ empreint de sexe et de sang. L'ĂŠpouvantail du dĂŠbut et l'architecture du village nous renvoient Ă l'Halloween Town de L'Etrange NoĂŤl De Mr Jack, l'effrayante sorcière de la forĂŞt semble surgir tout droit de Beetlejuice, le vieux moulin est carrĂŠment repris du court-mĂŠtrage Frankenweenie (flammes incluses)... D'une certaine manière, Sleepy Hollow marque la naissance de l'expression "Burton fait du Burton".

Il faut dire aussi que le cinĂŠaste s'est entourĂŠ d'une ĂŠquipe de fidèles qui ont largement contribuĂŠ Ă sa renommĂŠ, Ă commencer par le compositeur Danny Elfman qui livre encore ici une partition ensorcelante oĂš les chĹurs occupent une large place. L'introduction est mystĂŠrieuse, le thème d'une beautĂŠ macabre, les scènes d'action sont balayĂŠes d'un souffle ĂŠpique et d'une dĂŠferlante de violons... On pense souvent au score de Batman Returns, ce qui n'est pas le moindre des compliments (ni le moindre des hasards, Christopher Walken tenant une place importante dans les des films). Burton qui n'oublie pas au passage d'offrir Ă Lisa Marie un nouveau petit rĂ´le enchanteur, laissant filtrer un amour dĂŠmesurĂŠ pour sa dulcinĂŠe de l'ĂŠpoque Ă chacune de ses apparitions.

Mais Sleepy Hollow, c'est aussi et surtout une vibrante rĂŠactualisation moderne des fleurons de la Hammer Films, studio mythique spĂŠcialisĂŠ dans l'horreur gothique dont le rĂŠalisateur reprend tous les codes pour les distordre et les ajuster Ă son propre univers. Rien ne manque Ă l'appel, qu'il s'agisse de la crĂŠature vedette, du vieux cimetière brumeux Ă la vieille forĂŞt aux arbres tordus en passant par l'ĂŠglise, dernier rempart contre le Mal. Burton aime ces vieux films et le prouve en embrassant une photographie proche du noir et blanc ou en utilisant de nombreux trucages Ă l'ancienne pour retrouver l'esprit de ces bandes horrifiques. Il offre mĂŞme Ă Christopher Lee, devenu cĂŠlèbre pour son interprĂŠtation de Dracula, un sympathique camĂŠo en juge assimilĂŠ Ă un ange de la mort.Â

Ce dĂŠbut avec le juge marque par ailleurs le point de dĂŠpart de la thĂŠmatique principale de Sleepy Hollow : l'opposition entre la science et le fantastique. En pointant du doigt le spectateur et en le regardant droit dans les yeux, le personnage nous invite Ă nous dĂŠbarrasser de notre vision rationnelle du monde pour pĂŠnĂŠtrer dans l'univers des tĂŠnèbres et de ses monstres. Preuve en est : le scĂŠnario s'est largement ĂŠloignĂŠ de la nouvelle de Washington Irving en modifiant entre autre la profession d'Ichabod Crane (le professeur est devenu dĂŠtective) et en confĂŠrant une origine surnaturelle au Cavalier sans TĂŞte lĂ oĂš le conte littĂŠraire offrait une rĂŠsolution Ă la Scooby-Doo (une scène employĂŠe dans le film mais bien plus tĂ´t et en tant que gag). Au fil du rĂŠcit, les certitudes du hĂŠros vont voler en ĂŠclat, les illusions vont semer le trouble jusqu'Ă un final sidĂŠrant oĂš une main de cadavre nous invitera Ă plonger en Enfer (notons que câest le mĂŞme ĂŠpouvantail de LâEtrange NoĂŤl qui nous accueillait au dĂŠbut du film). A bas les certitudes, vive les croyances ! CĂŠdons Ă l'appel des morts-vivants !

Tim Burton applique la recette employĂŠes sur Batman et Mars Attacks! : par petites touches subtiles mais rĂŠelles, il pirate un divertissement classique (avec tout ce que cela suppose de dĂŠfauts, comme un rythme hachĂŠ et prĂŠcipitĂŠ ou encore une absence d'ĂŠmotion face aux deux tourtereaux) pour offrir une Ĺuvre subversive et profonde. Le village de Sleepy Hollow porte bien son nom : il est un monde endormi oĂš les rĂŞves prennent le dessus, oĂš l'inconscient triomphe du conscient. Dans un sens, cette histoire est un prĂŠtexte Ă une psychanalyse des traumas du hĂŠros. TĂŠmoin ce flash-back de l'enfance d'Ichabod oĂš le père, un fanatique religieux, tue la mère avant de disparaĂŽtre en tournant le dos Ă la camĂŠra, prenant l'apparence du cavalier sans tĂŞte. TĂŠmoin ĂŠgalement ce final oĂš la mauvaise mère et le mauvais père (incarnĂŠ par l'Allemand) retournent dans les tĂŠnèbres d'oĂš ils viennent. La famille en prend pour son grade. Elle est baignĂŠe dans les mensonges et le meurtre, liĂŠe par le sang, comme l'indiquent les touts premiers plans du film oĂš la cire d'un testament est assimilĂŠes Ă de l'hĂŠmoglobine. Ce n'est qu'une fois qu'il sera dĂŠbarrassĂŠ de ses fantĂ´mes que le couple pur formĂŠ par Johnny Depp et Christina Ricci pourra revenir dans le monde rĂŠel plongĂŠ sous la neige. Quand on connaĂŽt la symbolique de la neige dans la filmographie du cinĂŠaste, il est facile d'en tirer la conclusion que Burton a vaincu ses dĂŠmons passĂŠs et qu'il envisage l'avenir plus serein et apaisĂŠ.Â

Avec Sleepy Hollow, le grand Tim confirme la nouvelle orientation de sa carrière : il fait de moins en moins des films sur Burton mais plutĂ´t des films de Burton. L'auteur devient progressivement illustrateur. Avec cette petite touche de gĂŠnie en plus qui fait toute la diffĂŠrence. La reconnaissance du public et de la critique est enfin arrivĂŠe, achevant de rendre l'artiste de Burbank apprĂŠciable aux yeux de tous. Le marginal est acceptĂŠ, le dĂŠclin peut rĂŠellement commencer...  Â

La Planète Des Singes Si Mars Attacks! et Sleepy Hollow Êtaient des oeuvres qui semblaient taillĂŠes sur mesure pour Tim Burton, il nâen va pas de mĂŞme pour le remake de La Planète Des Singes de Shaffner (parler de seconde adaptation du roman de Pierre Boule serait très exagĂŠrĂŠ, mĂŞme si la fin est cette fois plus ou moins respectĂŠe). PassĂŠ entre les mains de rĂŠalisateurs aussi divers que Michael Bay, Chris Colombus, Ridley Scott ou Oliver Stone, le projet nâa jamais paru ĂŞtre autre chose quâun prĂŠtexte de blockbuster mainstream, de ceux oĂš un rĂŠalisateur nâest engagĂŠ que pour apposer une vague caution artistique Ă un produit ĂŠtouffĂŠ sous les mĂŠmos des producteurs. Â

Si Mars Attacks! et Sleepy Hollow Êtaient des oeuvres qui semblaient taillĂŠes sur mesure pour Tim Burton, il nâen va pas de mĂŞme pour le remake de La Planète Des Singes de Shaffner (parler de seconde adaptation du roman de Pierre Boule serait très exagĂŠrĂŠ, mĂŞme si la fin est cette fois plus ou moins respectĂŠe). PassĂŠ entre les mains de rĂŠalisateurs aussi divers que Michael Bay, Chris Colombus, Ridley Scott ou Oliver Stone, le projet nâa jamais paru ĂŞtre autre chose quâun prĂŠtexte de blockbuster mainstream, de ceux oĂš un rĂŠalisateur nâest engagĂŠ que pour apposer une vague caution artistique Ă un produit ĂŠtouffĂŠ sous les mĂŠmos des producteurs. Â

Il ĂŠtait donc inutile dâattendre une Ĺuvre de la trempe dâEd Wood ou Edward Aux Mains dâArgent. Burton, depuis ses deux prĂŠcĂŠdents films, ne cherchaient dĂŠjĂ plus tant Ă parler de Burton quâĂ faire du Burton, pliant des univers impersonnels (adaptation littĂŠraire, cartes Ă collectionner) Ă ses propres obsessions. On pourra arguer que cela ne datait pas dâhier (Pee Wee et Batman Êtaient aussi des commandes que lâauteur avait su se rĂŠapproprier) mais les circonstances ĂŠtaient alors diffĂŠrentes, Burton ne possĂŠdant pas Ă ses dĂŠbuts la reconnaissance dont il jouit en 2001. On peut alors se demander ce qui a bien pu le tenter dans lâexpĂŠrience de La Planète Des Singes, si ce nâest un dĂŠsir dâoffrir un divertissement estival friquĂŠ, parachevant ainsi son acceptation totale par un système quâil reniait jusquâalors.

Vu sous cet angle, cette nouvelle Planète Des Singes a tout du grand spectacle formatĂŠ pour ne pas dĂŠfriser un public peut enclin Ă assister Ă une nouvelle farce cruelle Ă la Mars Attacks! ou Ă une rĂŠflexion trop dĂŠrangeante sur la frontière entre lâhomme et lâanimal (Batman Returns). Bien que bĂŠnĂŠficiant dâun production design de toute beautĂŠ et de maquillages hallucinants signĂŠs Rick Baker, le film souffre dâune narration particulièrement molle qui revisite chaque ĂŠtape du film de Schaffner (chasse aux humains, ĂŠvasion, fuite jusquâau lieu interdit) sans jamais proposer dâenchaĂŽnements logiques (pourquoi diable lâarmĂŠe de singes ne pourchasse-t-elle pas le groupe dâhumains après le sacrifice du père de la poupĂŠe Barbie de service ? Et dâoĂš sortent tous ces gens autour des vestiges de lâOberon ? Comment la rumeur a-t-elle pu gagner si vite les villages alors que le hĂŠros vient Ă peine de sâĂŠchapper ?).

Le souffle ĂŠpique qui aurait pu se dĂŠgager de lâensemble est ĂŠgalement anĂŠanti par une absence totale dâimplication ĂŠmotionnelle, la caractĂŠrisation des personnages humains flirtant avec le nĂŠant intĂŠgral. Entre un hĂŠros fadasse ne semblant jamais sâĂŠtonner de rien, une potiche de service amoureuse de Mark Wahlberg, un black qui ne sert Ă rien juste pour les quotas, un jeune mioche hĂŠroĂŻque qui fait chier son monde (très Ă la mode cette annĂŠe-lĂ avec Le Retour De La Momie et Jurassic Park 3) et un papounet qui se sacrifie tellement il est gentil, impossible de trouver un quelconque intĂŠrĂŞt Ă cette quĂŞte initiatique qui transcendera le monde entier (il est tout de mĂŞme question dâun hĂŠros sauveur retournant Ă la Source situĂŠe dans le "berceau de la Vie").

Conventionnelle, cette Planète Des Singes souffre ĂŠgalement dâune mise en scène passe-partout qui ne laisse jamais exploser la bestialitĂŠ des sĂŠquences dâaction. Bien sĂťr, les millions de dollars du budget sont prĂŠsents Ă lâimage, le spectateur ĂŠtant clairement conviĂŠ Ă un voyage sur un autre monde guerrier et mythologique (voir le somptueux gĂŠnĂŠrique dâouverture sur la musique tribale de Danny Elfman), peuplĂŠ de crĂŠatures Ă la dĂŠmarche simiesque respectĂŠe. Mais la mise en scène de Burton se contente globalement de suivre platement lâaction sans jamais transcender son sujet, sans jamais magnifier la nature hostile ni ĂŠpouser de rĂŠel point de vue. On regarde passivement le beau mais froid hĂŠros tenter de rejoindre sa planète sans vraiment sâinquiĂŠter pour lui. LĂ oĂš lâartiste bataillait autrefois pour imposer ses choix artistiques, on sent ici une forme de renoncement voir une certaine paresse qui empĂŞche constamment le film dâaccĂŠder au niveau de fureur et Ă la profondeur thĂŠmatique dont il avait le potentiel. Â

Il nâest cependant pas interdit de penser que Burton a volontairement accentuĂŠ la transparence du casting dâhumains pour mieux laisser les singes voler la vedette. Impossible en effet de retenir une seule rĂŠplique de Mark Wahlberg après la sĂŠance, tout comme il est impossible de retenir un rire nerveux face Ă une Estella Warren aux lèvres gonflĂŠes qui sâen va bouder dans son coin Ă la fin. Deux heures durant, notre sympathie se porte logiquement sur les singes, vĂŠritables miroir dâune humanitĂŠ qui se veut civilisĂŠe alors quâelle demeure un prĂŠdateur redoutable pour elle-mĂŞme. Cette idĂŠe de miroir apparaĂŽt dès la sĂŠquence dâouverture, lorsquâun astronaute se rĂŠvèle ĂŞtre un singe en pleine simulation de vol avant de regarder son reflet (Mark Wahlberg) Ă travers la vitre du cockpit. Ce trompe-lâoeil est repris Ă la fin du film Ă lâoccasion dâun clin dâĹil au mauvais Le Secret De La Planète Des Singes, avec la venue messianique de ce mĂŞme singe venant rappeler aux deux espèces qui sâaffrontent quâelles descendent toutes de lâanimal et sont donc par essence sauvage. Câest ce que semblent indiquer les images de la Seconde Guerre Mondiale renvoyĂŠes par onde Ă la station orbitale du dĂŠbut. Câest ĂŠgalement ce que tend Ă souligner lâĂŠpilogue oĂš la mĂŠtaphore sur la nature bestiale de lâHomme (le hĂŠros revient sur Terre et voit les hommes tel quâils sont vraiment) prend presque le pas sur le rebondissement SF facile. Enfin, comment ne pas reconnaĂŽtre toute lâironie jouissive de lâauteur quand celui-ci confie au PrĂŠsident de la NRA, Charlton Heston luiâmĂŞme (hĂŠros charismatique mais antipathique du film original, rappelons-le), le rĂ´le dâun vieux singe mourant dĂŠnonçant la barbarie stĂŠrile des armes Ă feu ?Â

Le lifting subit par La Planète Des Singes est certainement un rendez-vous manquĂŠ, gâchĂŠ par des impĂŠratifs commerciaux (les humains qui parlent par exemple) vidant la moelle substantielle du rĂŠcit au profit de jolies images trop lisses. Reste nĂŠanmoins une romance passionnante entre LĂŠo et Ari (rĂŠsurgence de la Sally de LâEtrange NoĂŤl qui acceptera dâĂŞtre marquĂŠe au fer rouge pour revendiquer son humanitĂŠ), questionnant avec subtilitĂŠ la frontière entre lâhomme et lâanimal, entre lâamour et la haine. Une romance sabordĂŠe par les producteurs, certes, mais qui trouve la mĂŞme conclusion que celle entre Batman et Catwoman : au final, quelque soit lâespèce dominante et lâAmour dont elle est capable, câest lâanimal â Thade â qui lâemportera toujours. Â

4. LAÂ NORMALITĂÂ ENFIN AÂ PORTĂEÂ DE MAIN ?Â

Big Fish  Bien quâil demeure son film le plus impersonnel, La Planète Des Singes fut le plus gros succès de Tim Burton Ă sa sortie. Un triomphe forcĂŠment rageant pour tous les fans du cinĂŠaste lâayant soutenu depuis ses dĂŠbuts mais un triomphe sans grande gloire pour le cinĂŠaste qui admit rapidement ne pas avoir apprĂŠciĂŠ cette expĂŠrience. Le besoin de revenir Ă une Ĺuvre plus intime et Ă moindre ĂŠchelle ĂŠtait indispensable et le rĂŠsultat ne se fit pas attendre avec Big Fish. Et lĂ , câest le drame.Â

Bien quâil demeure son film le plus impersonnel, La Planète Des Singes fut le plus gros succès de Tim Burton Ă sa sortie. Un triomphe forcĂŠment rageant pour tous les fans du cinĂŠaste lâayant soutenu depuis ses dĂŠbuts mais un triomphe sans grande gloire pour le cinĂŠaste qui admit rapidement ne pas avoir apprĂŠciĂŠ cette expĂŠrience. Le besoin de revenir Ă une Ĺuvre plus intime et Ă moindre ĂŠchelle ĂŠtait indispensable et le rĂŠsultat ne se fit pas attendre avec Big Fish. Et lĂ , câest le drame.Â

Pour comprendre ce qui cloche avec Big Fish, il faut tenir compte des bouleversements quâa connu le rĂŠalisateur dans sa vie privĂŠe après son remake simiesque. Suite au succès rencontrĂŠ (critique, public, professionnel), Burton a changĂŠ de compagne, remplaçant sa muse Lisa Marie par Helena Bonham Carter (est-ce vraiment un hasard si la passage de relais se fit sur le plateau de La Planète Des Singes dans lequel les deux femmes jouaient des crĂŠatures sensuelles ?). On se rappellera ainsi une photo promotionnelle qui circulait Ă lâĂŠpoque et montrant Burton posant avec sa future femme maquillĂŠe et portant un singe dans les bras. Symbole dâune jolie petite famille vaguement dĂŠcalĂŠe ? Que oui puisque le couple a effectivement eu un enfant, preuve ultime que le marginal de Burbank avait atteint Ă son tour ce joli petit bonheur tout Ă fait dans la norme sociale. Par ailleurs, la mort de son père Ă la mĂŞme pĂŠriode va littĂŠralement prĂŠcipiter le bonhomme Ă sâinterroger sur sa fonction de conteur, et plus particulièrement sur la transmission de lâimaginaire aux futures gĂŠnĂŠrations. Big Fish, ou l'auto-analyse dâun artiste s'engageant dans un nouveau cycle de sa carrière.

CâĂŠtait ĂŠvident. Et mĂŞme inĂŠvitable. Comment un marginal pouvait-il continuer Ă se morfondre dans son romantisme gothique alors quâil vient dâĂŞtre acceptĂŠ par tous et quâil est dĂŠsormais père ? Comment conserver lâessence de son cinĂŠma (des hĂŠros condamnĂŠs Ă la solitude acceptant leur place parmi les freaks et exprimant leur mĂŠlancolie par la poĂŠsie de leur art ?) quand on est dĂŠsormais comblĂŠ Ă tous les niveaux ? Impossible. Et il nây aura pas de miracles : en deux heures et un film, Burton va apparemment renier la totalitĂŠ de son Ĺuvre. Â

InspirĂŠ dâun roman de Daniel Wallace (ce qui rend bien risible le slogan promotionnel "sorti tout droit de lâimaginaire de Tim Burton" sur lâaffiche), Big Fish prend pour hĂŠros un jeune homme qui sâappelle Edward, prouvant dâemblĂŠe que le rĂŠalisateur parle bien de lui (Edward aux Mains dâArgent, Edward Wood et maintenant Edward Bloom). Pas un ĂŞtre solitaire cherchant sa place dans le monde, non. Juste un garçon du sud bien propre sur lui, un WASP hyper sociable, beau et joyeux en toute circonstance. Un garçon qui incarne Ă lui seul le rĂŞve amĂŠricain, celui oĂš nâimporte qui peut sâoffrir une belle voiture rouge et faire fortune en vendant des gadgets stupides. Une incarnation ĂŠclatante du bonheur niais, avec une jolie femme qui attend sagement Ă la maison que son mari rentre de la guerre. Une maison avec une jolie barrière blanche si possible. Une maison de banlieue comme celles qui ĂŠtaient critiquĂŠes dans Edward Aux Mains DâArgent.

Difficile de reconnaĂŽtre le Tim Burton que lâon aimait en assistant Ă cette succession de vignettes se voulant oniriques mais qui ressemble surtout Ă un tĂŠlĂŠfilm de lâaprès-midi sur M6. Lumière cotonneuse Ă gerber, morale insupportable avec un hĂŠros aidant les marginaux Ă sâintĂŠgrer Ă la sociĂŠtĂŠ (mais est-ce si surprenant que ça compte tenu du fait que Burton a lui-mĂŞme ĂŠtait acceptĂŠ par tous ?), chantage lacrymal⌠Signe des temps qui changent : Edward Bloom repoussera les avances dâune jeune femme ĂŠtrange pour succomber aux charmes dâune belle blonde sortie tout droit dâun dĂŠpliant pour lâAmerican Way of Life. Mais le symbole le plus dĂŠtestable du reniement de lâauteur est sans aucun doute cette sĂŠquence dans laquelle une maison dĂŠlabrĂŠe et penchĂŠe est littĂŠralement redressĂŠe afin dâĂŞtre transformĂŠe en petite maison proprette dâAmĂŠricain moyen.

Baignant dans un merveilleux de pacotille, Big Fish fait peine Ă voir parce quâil est un film terriblement personnel. Tim Burton parle de lui comme il ne lâavait plus fait depuis Ed Wood et Edward Aux Mains dâArgent. On sent Ă chaque seconde quâil dĂŠdit son film Ă son père dĂŠcĂŠdĂŠ. On ne peut pas sâempĂŞcher de remarquer quâil accepte son rĂ´le de conteur pour faire rĂŞver son fils. On ne remettra donc pas la sincĂŠritĂŠ de Burton en cause mais il est difficile pour tous ceux qui ont grandis avec Batman Returns dâaccepter que le porte-drapeau des marginaux soit dĂŠsormais rentrĂŠ dans le rang et face lâĂŠloge de la normalitĂŠ.

Une lecture en profondeur offre pourtant un ĂŠclairage nettement plus intĂŠressant sur ce mĂŠlodrame dont le plus gros crime est dâĂŞtre dâune platitude visuelle navrante. Tout sonne tellement faux dans Big Fish quâun doute survient : Burton est-il a ce point heureux d'avoir triomphĂŠ de ses dĂŠmons ? En effet, au-delĂ des thĂŠmatiques encore assez mal maĂŽtrisĂŠes (Charlie Et La Chocolaterie sera nettement plus abouti dans sa rĂŠflexion sur la place que la famille occupe dans la crĂŠation), il y a dans Big Fish la volontĂŠ indĂŠniable de fuir la rĂŠalitĂŠ. Maintenant que Burton a accĂŠdĂŠ Ă ce qu'il recherchait douloureusement, il semble s'apercevoir que ce bonheur est dâune banalitĂŠ affligeante et tente de le fuir Ă travers des histoires plus folles tellement ressassĂŠes quâon finit par envisager leur vĂŠracitĂŠ. Bien entendu, cet ĂŠloge du triomphe de lâimaginaire sur la rĂŠalitĂŠ est entachĂŠ par la nature de cet imaginaire (sentant le versant mièvre de Zemeckis Ă plein nez) mais difficile de ne pas envisager le film comme lâaveu dâun Burton sâennuyant dans cette vie rangĂŠe et prĂŠfĂŠrant la rĂŠĂŠcrire, seule manière pour lui de rester au contact des freaks. Des freaks qui se rĂŠvèlent tous bien moins extraordinaires que prĂŠvu lors de lâenterrement final, comme si Burton sentait que son univers de marginal nâexistait plus que dans son esprit.Â

Film dĂŠsabusĂŠ, Big Fish ? Sans doute. Lâespoir que le Tim Burton quâon aimait revienne un jour nâĂŠtait heureusement pas encore mort. Car mĂŞme si la maison penchĂŠe finit par ĂŞtre redressĂŠe et retapĂŠe, les ronces et la poussière finiront par reprendre leur droit et la sorcière qui lâhabite retrouvera sa place. Une parcelle du Burton dâautrefois subsiste, infime et noyĂŠe sous la guimauve mais avec un vaste champ dâexploration sâĂŠtendant Ă ses pieds.  Â

Charlie Et La Chocolaterie  Deux films, deux ĂŠchecs artistiques. Le Tim Burton de Batman Returns semblait tellement loin en cette annĂŠe 2005 que ses plus fervents dĂŠfenseurs (dont je fais partie) nâattendaient plus grand-chose de lui. Après un blockbuster bancal et un mĂŠlodrame placĂŠ sous le signe du reniement, lâancien marginal de Burbank semblait ĂŞtre devenu ce quâon redoutait tant : un adulte responsable et respectable. Devenu sage et consensuel, son cinĂŠma ĂŠtait vidĂŠ de sa poĂŠsie macabre et de son ironie mordante au point quâon pouvait lĂŠgitimement craindre le pire dâun Charlie Et La Chocolaterie ĂŠtalant sa vulgaritĂŠ dans une bande-annonce hystĂŠrique et criarde.Â

Deux films, deux ĂŠchecs artistiques. Le Tim Burton de Batman Returns semblait tellement loin en cette annĂŠe 2005 que ses plus fervents dĂŠfenseurs (dont je fais partie) nâattendaient plus grand-chose de lui. Après un blockbuster bancal et un mĂŠlodrame placĂŠ sous le signe du reniement, lâancien marginal de Burbank semblait ĂŞtre devenu ce quâon redoutait tant : un adulte responsable et respectable. Devenu sage et consensuel, son cinĂŠma ĂŠtait vidĂŠ de sa poĂŠsie macabre et de son ironie mordante au point quâon pouvait lĂŠgitimement craindre le pire dâun Charlie Et La Chocolaterie ĂŠtalant sa vulgaritĂŠ dans une bande-annonce hystĂŠrique et criarde.Â

La surprise nâen a ĂŠtĂŠ que plus grande puisque, sans atteindre les sommets dâ Edward Aux Mains dâArgent, cette nouvelle adaptation du roman de Roald Dahl a le mĂŠrite dâĂŞtre Ă la fois fidèle Ă son modèle littĂŠraire et de bĂŠnĂŠficier dâapports magnifiques de la part du cinĂŠaste. Quâon ne sây trompe pas : si Burton prolonge les nouvelles thĂŠmatiques exposĂŠes dans lâhorrible Big Fish, il le fait avec bien plus dâhonnĂŞtetĂŠ et surtout avec bien plus de talent. Exit le hĂŠros ultra sociable incarnant le rĂŞve amĂŠricain, place Ă un Willy Wonka gentiment dĂŠrangĂŠ, authentique freak offrant du rĂŞve aux gens via ses crĂŠations gustatives et en proie Ă des questionnements fondamentaux sur la finalitĂŠ de son Ĺuvre et son inspiration. Pas de doute, Burton parle Ă nouveau de lui avec une sincĂŠritĂŠ quâon avait pas vu depuis Ed Wood. Preuve en est la prĂŠsence dans le rĂ´le principal de Johnny Depp, vĂŠritable alter ego du cinĂŠaste scellant dĂŠjĂ avec lui sa quatrième collaboration.

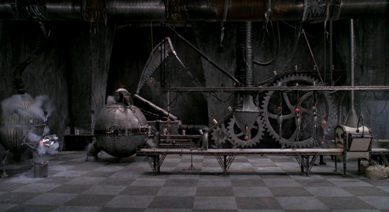

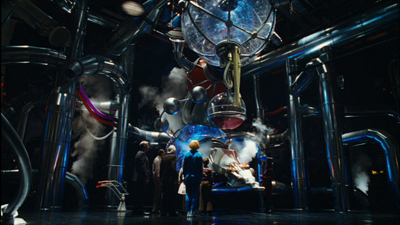

La note dâintention est affichĂŠe dès le logo de la Warner aux reliefs dorĂŠs ĂŠvoquant les fameux tickets dâor du film, comme si lâinvitation de Willy Wonka ĂŠtait aussi celle de Burton aux spectateurs. "Venez vous ĂŠmerveiller de mon univers dĂŠcalĂŠ et enchanteur" semble nous dire le cinĂŠaste, conscient quâune large partie de ses nouveaux fans nâa retenu que le cĂ´tĂŠ merveilleux de ses images. Le gĂŠnĂŠrique nous plonge alors Ă lâintĂŠrieur de la chocolaterie oĂš nous suivons la crĂŠation dâune tablette de chocolat par une succession de machines bizarres. Ce monde dâinventions absurdes rappelle autant celui du CrĂŠateur dâEdward Aux Mains DâArgent que le monde colorĂŠ de Pee Wee et rassure instantanĂŠment sur les ambitions du cinĂŠaste qui nâavait pas ĂŠtĂŠ aussi inspirĂŠ depuis bien longtemps.   Â

Burton ne cherche pas Ă mentir : les personnages du film visitent la Chocolaterie comme les spectateurs visitent lâunivers du rĂŠalisateur. Le film est comme un parc dâattraction oĂš lâon passe de dĂŠcors somptueux (dont un fortement inspirĂŠ du Magicien DâOz) en spectacles son et lumière (de dĂŠlirants virages vers la comĂŠdie musicale pop) sans oublier quelques sensations fortes (une virĂŠe en bateau, une chute en ascenseur). ForcĂŠment, cela manque dâenjeux dramatiques solides (Charlie ne fait rien : il gagne) et lâensemble sâapparente parfois Ă un succession de tableaux magnifiques. Mais Burton semble tellement conscient de ce quâil est devenu aux yeux du public et de la critique que Charlie Et La Chocolaterie apparaĂŽt comme une Ĺuvre intègre oĂš prime dâabord le plaisir des yeux, dans une sorte de Disneyland sous acide oĂš le kitsch le plus complet (comĂŠdie musicale, esthĂŠtique pop, style kawai) et le rĂŠtro futurisme cĂ´toient le baroque le plus inquiĂŠtant.

BariolĂŠ et apparemment trop sucrĂŠ, le mĂŠtrage de Burton laisse cependant vite deviner les rĂŠelles intentions de lâauteur lors dâun petit spectacle de marionnettes chantantes qui finiront carbonisĂŠes, symbole dâune enfance dĂŠgĂŠnĂŠrĂŠe. DĂŠgĂŠnĂŠrĂŠe parce que quatre des enfants ayant gagnĂŠ une visite dans la fabrique de Willy Wonka sont des petits monstres totalement façonnĂŠs par leurs parents les laissant faire tout et nâimporte quoi. Il serait peut ĂŞtre exagĂŠrĂŠ de voir un propos rĂŠactionnaire dans les punitions que Wonka leur infligera car il ne fustige pas tant certaines qualitĂŠs ou certains dĂŠfauts (gourmandise, curiositĂŠ, ingĂŠniositĂŠ) que leur absence totale dâimaginaire. Le glouton nâest puni que parce quâil est incapable de savourer les crĂŠations de Wonka, Veruca est victime de ses caprices stĂŠriles (avoir un animal sans vraiment lâapprĂŠcier), le jeune adepte de jeu vidĂŠo ne doit sa prĂŠsence dans lâusine que parce quâil est ingĂŠnieux et non Ă un rĂŞve de gosse (il se fiche totalement de la chocolaterie et trouve totalement dĂŠbile ce quâil voit)âŚÂ Â

Willy Wonka ne condamne dâailleurs pas tant les enfants que leurs parents, principaux responsables de cet absence de rĂŞve et qui semblent façonner leur progĂŠniture Ă leur image. Le fait de transformer certains des gamins en freaks est-il vraiment une punition pour eux (les enfants transformĂŠs sâaccommodent par ailleurs très bien de leur nouvelle apparence, seuls les parents ĂŠtant rĂŠellement dĂŠrangĂŠs) ? Ne doit-on pas plutĂ´t voir lĂ une façon cruelle de transformer ces personnages antipathiques en authentiques crĂŠations bizarres les rendants plus intĂŠressantes ? (le dĂŠbat reste ouvert mĂŞme si, pour ma part, jâopterai pour une troisième hypothèse, en rapprochant ces punitions au sort rĂŠservĂŠ Ă Pierce Brosnan et Sarah Jessica Parker dans Mars Attacks! ou Ă la dĂŠtresse affective du Pingouin de Batman Returns).

La rĂŠponse se trouve sans doute dans lâajout scĂŠnaristique le plus important par rapport au roman, Ă savoir le passĂŠ de Willy Wonka et ses relations avec son père. Un père castrateur qui interdisait Ă son jeune fils de dĂŠcouvrir les saveurs des bonbons et qui, par la punition et la privation, a permis Ă Wonka de dĂŠvelopper un esprit crĂŠatif. On est donc pas loin de Sleepy Hollow dans lequel la figure du père dâIchabod incarnait dĂŠjĂ lâennemi de la magie et du merveilleux. La diffĂŠrence ici, câest simplement que la rĂŠconciliation est dĂŠsormais accessible. Burton est heureux dans sa nouvelle vie de famille et il semble vouloir remercier son père (ou plus largement ses parents) pour la vie banale quâil a eut plus jeune, comme si son romantisme gothique nâaurait jamais pu naĂŽtre sans un contexte social ĂŠtouffant. La rĂŠconciliation finale arrivera dâailleurs par lâintermĂŠdiaire de Charlie, seul gamin Ă savourer chaque morceau de chocolat (donc de rĂŞve) et Ă apprĂŠcier les inventions de Wonka pour leur absence de logique ou de finalitĂŠ autre que la crĂŠativitĂŠ. De lĂ Ă y voir lâaveu de Burton remerciant son fils pour lui avoir redonner lâinspiration artistique, il nây a quâun pas largement franchi par la simple prĂŠsence dâHelena Bonham Carter dans le rĂ´le de la mère de Charlie.Â

Le plan final du film ne trompe pas : Tim Burton a ĂŠvoluĂŠ mais Tim Burton va bien. Il nâest plus un individu totalement en marge du système mais il demeure cet artiste fou capable de nous ĂŠmerveiller avec ses inventions farfelues et ses contes merveilleux. La diffĂŠrence, câest quâil a dĂŠsormais une famille et que câest grâce Ă elle quâil a retrouvĂŠ lâinspiration. Le happy end nâest plus inaccessible. Un peu comme si Edward avait pu finir sa vie avec sa muse Winona Ryder. Et Charlie Et La Chocolaterie de sâachever sur lâimage très Dickens dâune maison penchĂŠe autrefois marginale (coupĂŠe du reste de la ville) et intĂŠgrĂŠe Ă un monde fantastique sur lequel tombe une neige artificielle. La mĂŞme neige qui clĂ´turait Edward Aux Mains DâArgent ou Sleepy Hollow.  Â

Les Noces Funèbres LancĂŠe parallèlement Ă celle de Charlie Et La Chocolaterie, la production des Noces Funèbres avait de quoi soulever quelques inquiĂŠtudes auprès des fans de Burton de la première heure. Avec ses premières images semblant annoncer un Etrange NoĂŤl De Mr Jack 2, ce nouveau mĂŠtrage en stop-motion pouvait aussi bien ĂŞtre le retour aux sources tant attendu que la preuve du manque dâinspiration dâun cinĂŠaste condamnĂŠ Ă ressasser son imagerie gothique. Au final, le film permet surtout de faire le bilan sur lâĂŠvolution de lâartiste en mĂŞme temps quâil sonne comme un "au revoir" assumĂŠ jusquâĂ lâaccolement du nom de lâauteur au titre du film. Â

LancĂŠe parallèlement Ă celle de Charlie Et La Chocolaterie, la production des Noces Funèbres avait de quoi soulever quelques inquiĂŠtudes auprès des fans de Burton de la première heure. Avec ses premières images semblant annoncer un Etrange NoĂŤl De Mr Jack 2, ce nouveau mĂŠtrage en stop-motion pouvait aussi bien ĂŞtre le retour aux sources tant attendu que la preuve du manque dâinspiration dâun cinĂŠaste condamnĂŠ Ă ressasser son imagerie gothique. Au final, le film permet surtout de faire le bilan sur lâĂŠvolution de lâartiste en mĂŞme temps quâil sonne comme un "au revoir" assumĂŠ jusquâĂ lâaccolement du nom de lâauteur au titre du film. Â

LĂ oÚ Charlie Et La Chocolaterie surprenait par une look bariolĂŠ riche en trouvailles visuelles, Les Noces Funèbres revient Ă ce qui guettait dĂŠjĂ Sleepy Hollow, Ă savoir un recyclage de poncifs esthĂŠtiques affadis par un profond dĂŠsir dâacceptation par le système hollywoodien. Ce mĂŞme système autrefois combattu avec hargne dans des films comme Batman.

Bien sĂťr, Les Noces Funèbres nâa aucun mal Ă faire valoir ses arguments face Ă des produits numĂŠriques sans âme comme Shrek ou Chicken Little. Lâanimation image par image est remarquable de fluiditĂŠ (les visages en silicone et les mĂŠcanismes placĂŠs Ă lâintĂŠrieur des tĂŞtes y sont pour beaucoup), la photographie est magnifique (superbe travail de Pete Kozachik sur lâopposition entre le monde monochrome des Vivants et celui, colorĂŠ, des Morts) et certaines sĂŠquences sont empruntes dâune puissante poĂŠsie macabre rappelant les grandes heures du cinĂŠaste, notamment celle de rĂŠsurrection de la MariĂŠe. Pourtant, la magie ne prend pas. Car il y a quelque chose de trop lisse et trop propre dans ces Noces Funèbres, quelque chose qui lâempĂŞche de faire pleinement vibrer le spectateur. Tout semble si calculĂŠ et si prĂŠvisible que le film ne suscite quâune indiffĂŠrence polie voire un certain ennui. Impression renforcĂŠe par lâinĂŠvitable comparaison avec LâEtrange NoĂŤl De Mr Jack, film dâanimation infiniment plus fou et inventif et dont Les Noces Funèbres semble dâailleurs ĂŞtre un remake. Il suffit de comparer la vision du Mondes des Morts dans les deux mĂŠtrages pour mesurer Ă quel point Burton capitalise sur son imaginaire tout en lâappauvrissant (dĂŠcors moins riches, personnages dĂŠcalĂŠs moins nombreux, humour noir et mauvais goĂťt constamment refreinĂŠsâŚ).

Le scĂŠnario (inspirĂŠ dâune lĂŠgende Russe ĂŠvoquant des hommes dĂŠboulant dans des mariages pour enterrer la mariĂŠe dans lâEurope de lâEst antisĂŠmite) nâarrange guère les choses puisquâil se contente de suivre un cheminement classique, dĂŠpourvu dâaudace et de surprises. Le script se rĂŠsume Ă une seule bonne idĂŠe (une mariĂŠe morte attendant un mari) et jamais le film ne prend de virage inattendu. Quand la MariĂŠe dĂŠcouvre que Victor aime Victoria, elle entre dans une colère noire aussitĂ´t balayĂŠe par une chanson mĂŠlancolique. Quand Victor dĂŠcide finalement de sâempoisonner pour une femme morte ou que le vil mĂŠchant de lâhistoire menace de tuer Victoria, on sent pointer des enjeux dramatiques aussi tragiques quâexcitants. Mais une fois de plus, ils sont avortĂŠs afin que la narration ne dĂŠvie pas des rails du conventionnel (le mariage arrangĂŠ entre Victor et Victoria ne semble pas si grave vu quâils tombent instantanĂŠment amoureux lâun de lâautre), la condensation de lâaction sur une seule journĂŠe renforçant par ailleurs lâimpression dâassister Ă un grand surplace gĂŠnĂŠral.

Signe des temps qui changent, Les Noces Funèbres ne soulève pas le mĂŞme rejet que lâĂŠcoeurant Big Fish (dĂŠtail amusant : les ĂŠtouffants parents de Victor sont dans le commerce de gros poissons. Note dâintention consciente ?). Burton ne se renie pas, il nous montre juste quâil a ĂŠvoluĂŠ. La construction en miroir avec LâEtrange NoĂŤl De Mr Jack ne fait dâailleurs quâappuyer les profonds bouleversements dans la vie du cinĂŠaste. On prendra pour exemple une sĂŠquence prĂŠsente dans les deux films : celle du hĂŠros rencontrant un monde magique. Dans les deux cas, nous avons un personnage principal au corps filiforme, rongĂŠ par des tourments, ne se sentant pas Ă sa place dans sa ville et se perdant dans une forĂŞt oĂš un arbre fait office de passage vers un monde qui confirmera sa nature de marginal. Deux sĂŠquences Ă priori identiques, donc, mais oĂš la symbolique finale semble inversĂŠe : Victor parviendra Ă comprendre le Monde des Morts (Victor partage la mĂŞme mĂŠlancolie autour dâun piano) lĂ oĂš Jack ne parvenait quâĂ gâcher la FĂŞte de NoĂŤl. De mĂŞme, Victor tente dâĂŠchapper Ă un mariage (symbole de la norme sociale qui plus est imposĂŠe par ses parents) lĂ oĂš Jack tente de fuir son univers de monstres (donc de freaks) dont il se lasse. Â

A la mĂŠlancolie romantique du dĂŠnouement de LâEtrange NoĂŤl (Jack/Burton accepte de rester Ă sa place Ă Halloween Town oĂš il ne sâamuse plus) succède cette fois un happy end : Burton se libère de certaines obsessions (la MariĂŠe sâenvolant dans une nuĂŠe de papillons) et les Morts redonnent de la couleur aux Vivants. Le rĂŠalisateur semble accepter la norme, sans regret, avec une ĂŠpouse Ă ses cĂ´tĂŠs. Il y a si longtemps quâil la recherchait quâil ĂŠtait presque inĂŠvitable quâil finisse par y accĂŠder. Reste nĂŠanmoins Ă savoir sâil sây plait tant que ça. En effet, lâopposition entre le monde festif des morts et celui, terne et plat, des vivants (opposition dĂŠjĂ prĂŠsente dans Beetlejuice) nâaura ĂŠchappĂŠ Ă personne et laisse songeur quand Ă lâavenir de la carrière de lâancien marginal de Burbanks. Dâautant plus si lâon prend la peine de relever Ă nouveau la prĂŠsence symbolique de Johnny Depp dans le rĂ´le principal. Â

Peut-on peut vraiment en vouloir Ă Burton dâavoir changĂŠ avec le temps ? Lui qui sâopposait autrefois au gĂŠant Disney est devenu Disney lui-mĂŞme mais en semble parfaitement conscient. Dans LâEtrange NoĂŤl De Mr Jack, Halloween Town ne parvenait pas Ă comprendre ce qui faisait lâessence de Chrismas Town, entraĂŽnant une choc fracassante entre les deux mondes. Dans Les Noces Funèbres, les morts nâeffraient pas longtemps les vivants et leur rencontre marque des retrouvailles heureuses. Les morts sont acceptĂŠs tout comme le cinĂŠma de Burton lâa ĂŠtĂŠ par la critique et le public. De dĂŠsespoir, de violence et de pulsions morbides, il nâen est plus question.Â

Dans un sens, câest bien le cadavre (Corpseâs Bride) du cinĂŠma de Burton que lâon contemple ici. Magnifiquement animĂŠ, certes, mais vidĂŠ de ce qui faisait autrefois sa force, Ă savoir lâĂŠmotion profonde, de celle qui change une vie. On regarde alors son film avec tristesse et tendresse, en repensant Ă cet univers quâon a tant aimĂŠ autrefois, il y a bien longtemps. Si Les Noces Funèbres est loin dâĂŞtre un navet infâme, il marque simplement la dernière ĂŠtape du deuil pour les fans du cinĂŠaste.

5. SWEENEY TODD : LA RĂSURRECTION ?  Il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. Si Burton ne semble plaire depuis quelques annĂŠes quâĂ un nouveau public souvent interloquĂŠ dâapprendre que lâauteur de Big Fish sâest fourvoyĂŠ dans deux Batman, les admirateurs de la première heure nâavaient plus grand-chose Ă attendre du bonhomme, ses dernières Ĺuvres ayant inspirĂŠ un rejet violent ou, pire, une indiffĂŠrence totale. Aussi, mieux valait-il ne rien attendre de Sweeney Todd, tragĂŠdie musicale dont les premières images diffusĂŠes sur le Net nâĂŠvoquaient quâun ĂŠnième recyclage dâune esthĂŠtique gothique dĂŠsormais chic et toc. Quand on attend plus rien dâun artiste, on ne peut quâĂŞtre surpris. Malheureusement, ce nâest pas forcĂŠment en bien.Â

Il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. Si Burton ne semble plaire depuis quelques annĂŠes quâĂ un nouveau public souvent interloquĂŠ dâapprendre que lâauteur de Big Fish sâest fourvoyĂŠ dans deux Batman, les admirateurs de la première heure nâavaient plus grand-chose Ă attendre du bonhomme, ses dernières Ĺuvres ayant inspirĂŠ un rejet violent ou, pire, une indiffĂŠrence totale. Aussi, mieux valait-il ne rien attendre de Sweeney Todd, tragĂŠdie musicale dont les premières images diffusĂŠes sur le Net nâĂŠvoquaient quâun ĂŠnième recyclage dâune esthĂŠtique gothique dĂŠsormais chic et toc. Quand on attend plus rien dâun artiste, on ne peut quâĂŞtre surpris. Malheureusement, ce nâest pas forcĂŠment en bien.Â

A la vue de Big Fish et des Noces Funèbres, on pouvait lĂŠgitimement se demander si Burton ĂŠtait rĂŠellement heureux de faire encore du cinĂŠma. Sa mise en scène devenue ĂŠtonnamment plate ne semblait plus que souligner lâopposition entre un monde des rĂŞves/morts amusant et un monde rĂŠel/normatif ennuyeux. Comme si lâauteur semblait dĂŠjĂ se lasser de cette vie privĂŠe bien rangĂŠe et quâil admettait que le succès avait eu tendance Ă la ramollir (seul Charlie Et La Chocolaterie proposait une vision plus inspirĂŠe et dĂŠcalĂŠe). Aussi, il nâest guère surprenant de constater que Sweeney Todd dĂŠbute exactement par le mĂŞme gĂŠnĂŠrique que Charlie Et La Chocolaterie, en plongeant dans un dĂŠcors factice (la 3D est remplacĂŠe par de lâAfter Effect assez laid) oĂš lâon suit la fabrication dâune gourmandise (une plaquette de chocolat, une tarte) symbolisant un plaisir cinĂŠmatographique crĂŠe par le rĂŠalisateur. La diffĂŠrence se situe simplement dans la perversion dâun univers, le monde savoureux et joyeux de Charlie laissant place aux tons dĂŠpressifs du Diabolique Barbier De Fleet Street. Après les dĂŠlires colorĂŠs, retour Ă une photo dĂŠlavĂŠe proche du noir et blanc. On pourra suggĂŠrer que Burton ne cherche jamais quâĂ exploiter sans trop se fouler des codes visuelles affadis depuis bien longtemps. Pourtant, câest surtout la sensation que Burton tente de redevenir Burton qui prĂŠdomine après les deux heures de film. On ne sâĂŠtonnera donc pas que le rĂŠcit dĂŠbute par un retour, celui de Johnny Depp (encore lui, ĂŠternel alter ego du cinĂŠaste) dans un Londres tĂŠnĂŠbreux, comme si Burton ĂŠvoquait son grand retour dans des territoires cinĂŠmatographiques obscurs.    Â

Cette idĂŠe finira par sâimposer au fur et Ă mesure que lâon dĂŠcouvre le personnage de Sweeney Todd, barbier ayant autrefois vĂŠcu dans un parfait bonheur familial (le couple prĂŠsentĂŠ dans les flash-back nâest dâailleurs pas sans ĂŠvoquer lâĂŠpilogue de Sleepy Hollow) et qui en aura ĂŠtĂŠ arrachĂŠ jusquâĂ devenir une bĂŞte de la nuit ne dormant jamais (voir les cernes constamment marquĂŠes). Une sĂŠquence ne manquera pas dâĂŠtayer lâhypothèse que Burton tente avec ce film de retrouver sa grandeur passĂŠe. Il sâagit de celle oĂš Sweeney retrouve ses prĂŠcieuses lames de rasoir, renvoie explicite Ă Edward Aux Mains DâArgent. "DĂŠsormais, mon bras est entier". Le jeu de massacre peut commencer. Impitoyable, implacable. Comme si le rĂŠalisateur ĂŠliminait un Ă un les poncifs dont il se sent prisonnier. Une sorte de film suicide oĂš lâon sent vĂŠritablement le mal ĂŞtre dâun auteur voulant Ă tout prix retrouver la rage qui animait autrefois son cinĂŠma et qui sâĂŠtait ĂŠtiolĂŠ depuis son engoncement dans une vie de famille.

La dĂŠmarche est-elle consciente ? On peut se poser la question Ă la vision dâune sĂŠquence oĂš Helena Bonham Carter (pour la quatrième fois dans le rĂ´le de la tentatrice risquant dâĂŠcarter le hĂŠros de son vĂŠritable amour) fantasme sur une petite vie de couple niaiseuse sortie tout droit de Big Fish tandis que Sweeney ressemble Ă une tâche dâencre salissant le tableau idyllique. Comme si Burton admettait que sa nouvelle vie rangĂŠe et proprette lâavait plongĂŠ dans une profonde dĂŠpression et quâil fallait quâil en sorte. Quitte Ă employer la manière forte, Ă en juger le sort funeste rĂŠservĂŠ Ă sa femme Ă la ville. Notons par ailleurs un changement dâimportance par rapport Ă la pièce dâorigine : ce nâest plus un adolescent qui tuera Sweeney Todd mais un enfant. Enfant permettant au passage de renforcer lâinstinct maternel de Mrs Lovett. La famille ne semble plus ĂŞtre ce nouveau berceau de lâimaginaire que vantait Charlie Et La Chocolaterie. Elle est (re)devenue un frein, un mensonge, une entrave au bonheur quâil faut tuer avant quâelle ne nous tue.Â

Si lâon pourra longuement disserter sur ce que Tim Burton semble nous dire de lui Ă travers lâhistoire de Sweeney Todd (nul doute que certains dâentre vous ne manqueront pas dâalimenter le dĂŠbat en me contredisant ou en offrant une lecture diffĂŠrente de ses derniers films), il est en revanche nettement plus difficile de nier lâextrĂŞme pauvretĂŠ visuelle de lâobjet dĂŠsespĂŠrĂŠment dĂŠsincarnĂŠ. Au-delĂ dâune bande originale difficile dâaccès (aussi insupportables pour les uns que sublime et complexe pour les autres) et qui compose environ 90% des dialogues, il y a surtout une absence flagrante dâinspiration esthĂŠtique qui plombe une narration dĂŠjĂ peu excitante. A lâexception de lâĂŠtage oĂš Ĺuvre le barbier diabolique (avec une grande fenĂŞtre ĂŠvoquant la mĂŞme ouverture dans le toit du château dâEdward Aux Mains DâArgent), strictement aucun dĂŠcors ne marquent les esprits, tous ressemblant Ă des pièces vides avec quelques objets vaguement dispersĂŠs dans lâespace (une malle, une table, une chaudièreâŚ). Jamais les rues de ce Londres crĂŠpusculaire ne semblent vivre, aucun malaise ni magie typiquement XIXème siècle ne traversant les images. Pire : Burton semble incapable dâinsuffler le moindre rythme Ă sa narration, les nombreux passages musicaux se rĂŠsumant Ă des plans fixes cadrant les comĂŠdiens en gros plans. Le rĂŠalisateur ne sait pas quoi faire ses personnages dans ces espaces vides, renforçant la sensation dâassister Ă du thÊâtre filmĂŠ pour petit bourgeois. En comparaison, mĂŞme Les Noces Funèbres paraissait plus vivant et inspirĂŠ alors quâil nâĂŠtait dĂŠjĂ que le fantĂ´me de lâesthĂŠtisme de lâartiste. Si on ajoute Ă cela des effets numĂŠriques proprement dĂŠgueulasses (le gĂŠnĂŠrique dâouverture, les vues sur les toits Londoniens, un plan sĂŠquence traversant les rues de la villeâŚ), un recul constant vis-Ă -vis des ĂŠgorgements très Grand Guignol (alors quâils sont censĂŠs traduire toute la folie et la douleur de Sweeney Todd) et une approche timide de certains ĂŠvènements horribles (les annĂŠes passĂŠe en prison par le personnage principal, le viol de sa femme, la prĂŠparation des tartes Ă la chair humaineâŚ), on pourra arguer la rĂŠsurrection artistique tant vantĂŠe un peu partout ne sera pas encore pour aujourdâhui. Â

LâĂŠmotion qui parvient Ă nous ĂŠtreindre Ă la fin de la projection ne dĂŠcoule alors pas tant du sort tragique rĂŠservĂŠ au barbier aveuglĂŠ par la colère quâĂ lâĂŠtrange impression dâavoir assistĂŠ Ă la mise Ă mort de Burton lui-mĂŞme. Une mort quâil semble accepter, Ă lâimage de son alter ego cinĂŠmatographique, et scellĂŠe par un baiser de sang identique Ă celui qui marquait le retour dans lâabĂŽme du Cavalier sans TĂŞte Ă la fin de Sleepy Hollow. La camĂŠra sâĂŠloigne alors du cadavre de Sweeney Todd comme si le spectateur quittait pudiquement la dĂŠpouille du cinĂŠaste tenant encore les restes figĂŠs de son bonheur passĂŠ (Lisa Marie ?). Repose en Paix Tim Burton.