La Bay des cochons

Michael Bay. Un nom qui suffit à faire trembler n’importe quel cinéphile tant ses attentats filmiques secouent régulièrement les salles de cinéma au rythme d'une bombe tous les deux ans.

Un nom qui, à sa simple évocation, entraîne un schisme sauvage dans les salles de rédaction ou sur les forums de cinéma. Il y a les pour. Il y a les contre. L’ouvreuse n’échappe pas à la règle.

Autant annoncer la couleur, l’auteur de ces lignes fait parti des fervents défenseurs du Pape des blockbusters tendance mongoloïde. Pourquoi ? Simplement parce que le bonhomme parvient avec une facilité déconcertante à titiller le texan qui sommeille dans le cœur de chaque spectateur par des procédés d’un mauvais goût outrancier qui culmine au génie. Ses scènes d’amour sur de la pop avarié, ses hélicoptères sur fond de coucher de soleil gerbant, ses contre-plongée cherchant involontairement la pause iconique la plus ringarde qui soit, ses cartes postales du monde sorties d’une pub United Colors… Une sorte de catalogue de ce qui se fait de pire au cinéma et que Michael Bay arbore fièrement en bandoulière, comme un gros beauf tout content d’avoir lâché une perlouze en plein dîner mondain. Il y va à fond les gamelles, avec sa musique pompière estampillée Hans Zimmer style et ses effets vulgaires au possible.

Si on doit l’aimer, c’est pour ça et pour rien d’autre. Ses œuvres sont tellement aberrantes qu’on ne sait jamais s’il n’y a pas une dose de second degré affiché ou bien si le bonhomme pense réellement toucher les gens au premier degré. Chez n’importe qui d’autre, on trouverait ça consternant mais quand c’est Michael qui régale, on prend son pied. Probablement parce que l’ancien poulain de Bruckeimer possède ce "truc" en plus que n’ont pas d’autres tâcherons. Ses filtres publicitaires sont identifiables dès le premier coup d’œil, il sait indéniablement remplir son cadre et conférer une profondeur de champ hallucinante à ses séquences d’action, accorde un soin maniaque au moindre détail risible qui composera son plan, met un point d’honneur à proposer des innovations visuelles souvent oubliées au milieu d’un maelström d’idées à la con… Même une œuvre de commande aussi boursouflée que Pearl Harbor témoigne de la réelle passion du bonhomme pour son travail, que ce soit dans les compositions de plans outrancièrement romantiques jusqu’au ridicule (mèche de cheveux d’une actrice, fumée de train, écume des vagues, pli d’un vêtement…) ou dans la confection d’images guerrières saisissantes (le plan suivant une bombe lâchée d’un avion et atterrissant sur un navire est encore dans toute les mémoires). On pourra reprocher tout ce qu’on voudra à Michael Bay, il n’empêche que sa patte est inimitable et qu’elle s’illustre par une forme de jusqu’au-boutisme que Rafik Djoumi défini comme la "Fuck Yeah" attitude. Fuck la cohérence, fuck la profondeur d’un récit, fuck les enjeux dramatiques, fuck les personnages caractérisés, fuck le bon goût. Bay envoie tout valdinguer en hurlant "Ma bite ! ma bite !", ne se souciant que du nombre d’explosions et de blagues rednecks qu’il va pouvoir caser en 2h20.

Ses films sont donc généralement très bêtes (tout le temps même) mais ça pète dans tous les sens (on ne comprend pas toujours pourquoi d’ailleurs) et on en a pour son argent (voir plus). Bay ne semble d’ailleurs jamais être autant à l’aise que dans les trips régressifs. Et quand il tente de revendiquer une position d’auteur respectable, on tombe dans la niaiserie pour midinettes (Pearl Harbor où comment les américains ont quand même gagné une bataille qu’ils avaient perdu) ou dans le dépliant touristique pour les cures thermales Yves Rocher (The Island et sa pseudo réflexion SF bazardée à la poubelle au bout de quarante minutes pour privilégier un actionner décérébré d’1h30). Pas pour rien si Bad Boys 2 représente en quelque sorte la quintessence de son cinéma, véritable laboratoire d’expérimentations dégénérées et irresponsables où des rats s’enculaient en gros plans, où l’on se balançait des cadavres à la tronche pendant les poursuites automobiles et où Guantanamo était représenté comme le dernier rempart de la liberté à Cuba. En un seul film, Bay affichait son mépris du cahier des charges standardisé, revendiquait haut et fort sa vulgarité tape à l’œil et tendait son majeur à tous les bien-pensants conspuant ses délires de sales gosses aimant jouer avec des explosifs.

Qu’on le veuille ou non, il y a une cohérence filmique et thématique chez Bay qui font bel et bien du bonhomme un auteur à part entière, tendance immature. On irait presque à avancer qu’il y aurait de quoi écrire une thèse sur les explosions dans son œuvre. Aussi, Transformers représentait certainement le projet rêvé pour le cinéaste puisqu’on y retrouvait à peu près tout ce qui le faisait habituellement mouiller, à commencer par des robots qui se mettent sur la gueule (donc gros potentiel d’explosions à la clef). Surprise : au lieu du monument de bourrinage orgiaque attendu, Bay décidait de nous raconter l’histoire d’un adolescent amoureux d’une pouffe et s’achetant sa première voiture, le tout entrecoupé de scènes d’actions fun et idiotes. La déception digérée (la première baston entre deux robots se déroulaient hors champ et il fallait attendre la dernière demi-heure pour en prendre plein les mirettes), on pouvait se rappeler que le producteur de la chose n’était autre que Steven Spielberg lui-même et que le récit s’ancrait dans une middle-class US très branchée années 80. Finalement, il y avait quelque chose de presque touchant, au-delà du clin d’œil au Géant De Fer, à voir des robots plus occupés à jouer à cache dans un jardin qu’à sauver le monde. Tout comme on pouvait s’amuser de voir l’humiliation permanente que subissait le jeune héros ne devenant un homme qu’en incarnant "un vrai soldat". L’obsession de Michael Bay pour les couilles et les guns définissant les attributs de la virilité explosait enfin au grand jour (il y aurait de quoi s’interroger également sur les blagues homophobes qui parsèment ses films).

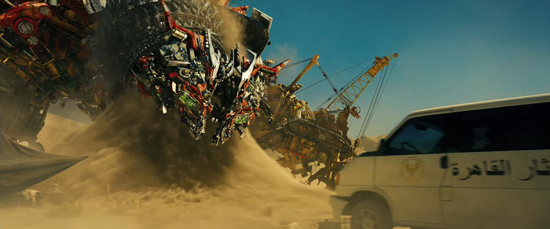

Dans le fond, il n’y a rien de surprenant à ce qu’au détour d’une séquence de Transformers 2, on aperçoive un poster de Bad Boys 2 trônant fièrement dans le décors. Cela ressemble presque à une note d’intention de la part d’un réalisateur prêt à se surpasser dans ses penchants les plus machistes et les plus puérils. Sans trop de surprise, le script donne à nouveau la vedette aux personnages humains, avec un jeune héros en passe d’entrer à la fac. Frustrant ? Pas vraiment. Si la première séquence à Shanghai correspond à ce qu’on pouvait rêver de voir un jour sur grand écran (des Autobots traquant les Decepticons épaulés par des militaires), on en revient très vite à la teen comedy débile à base de couple séparé par la distance et de blagues potaches. Bay va même jusqu’à interrompre une séquence d’action pour nous plonger dans une soirée confrérie digne d’un clip de rap avec son lot de nénettes chaudes comme la braise. En soit, le choix n’a rien de surprenant pour quiconque a vu le premier épisode mais il fonctionne beaucoup mieux pour la simple raison que le film y va à fond dans la caricature (profs, élèves et parents sont tous obsédés), dans les dilemmes amoureux traités vulgairement (ciel jaune vomi à gogo et dialogues tartes à la crème entre le héros et sa biatch) et dans la grosse blague qui vise sous la ceinture (vous rêviez de voir Turturo en string ? Vous êtes exaucés !). Mêmes les robots n’échappent pas à ce traitement totalement out of this world. S’ils nous offrent fort heureusement notre lot de grosses castagnes (dont une superbe en forêt), il est évident que le réalisateur ne les traite jamais comme des figures iconiques ou comme les centres névralgiques d’une mythologie poussée et cohérente. Ce sont pour la plupart des guignols justes bon à tout casser ou à sortir des répliques vaseuses, témoin ce duo de jumeaux robots mongoliens aux oreilles décollées ou encore ce petit Decepticon se masturbant contre la jambe de Megan Fox. Le traitement de Devastator est assez symptomatique de cette approche gol puisque le robot géant ne sera jamais au cœur d’un affrontement titanesque, Michael Bay préférant le filmer en train de se casser la gueule à flanc de pyramide ou osant un gros plan sur ses coucougnettes !

Dès lors qu’on accepte que Transformers 2 ne soit qu’une grosse comédie potache matinée de quelques robots et d’explosions ici et là, l’aberration filmique devient un authentique trip hallucinogène digne de Bad Boys 2 et Armageddon. Qu’importe que les enjeux soient balancés n’importe comment (un bout de cube accroché à un pull), que l’on ne comprenne pas toujours tout aux scènes d’action (le design surchargé et bordélique des robots n’aide pas trop à la lisibilité) ou que le bad guy du titre soit atomisé en une poignée de secondes. Le spectacle est tellement crétin qu’il en devient profondément fun et jouissif. Dans le fond, on s’éclate presque autant à voir des combats épiques filmés à hauteur d’homme (ça s’envoie des obus au ralenti, ça se découpe à coup d’épée cosmiques) qu’a entendre les robots se lancer dans des tirades hautement philosophiques à base de Destin et de Matrice (et attendez de voir la virée au Paradis des Robots pour le croire). Au bout d’un moment, on est tellement anesthésié par tant de bêtise qu’on est même plus surpris de voir un robot péter un parachute.

Sans atteindre le degré d’humour trash du mythique Bad Boys 2, Revenge Of The Fallen se lâche clairement dans la grosse blague qui tâche. Deux chiens effectuent un joli missionnaire sur un canapé, un robot médecin parle avec un accent allemand hilarant, chaque plan sur Megan Fox ressemble à une pose pour le calendrier FHM… La fumette est hautement recommandée à l’entrée de la salle (la mère du héros sera d’ailleurs sous l’emprise de la marijuana lors d’une séquence, on ne peut être plus clair sur les intentions du film). Il n’y a rien de respectable là-dedans, seul le plaisir malsain de tout détruire – y compris les neurones - compte. On ne s’étonnera donc pas si une séquence du début renvoie explicitement aux Gremlins de Joe Dante, avec une galerie de petits monstres entraînant la destruction totale d’un intérieur bourgeois confortable. Pas plus qu’on ne s’indignera du sort réservé au seul costard cravate du film, personnage demandant le retrait des Transformers et qui sera parachuté littéralement (et symboliquement ?) hors de la navette avant le grand climax.

Beaufisant à l’extrême, Transformers 2 ne s’apprécie qu’en tant que plaisir ouvertement régressif, où l’on s’extasie devant des séquences de transformations incompréhensibles mais jolies, où l’on idolâtre les voitures et les motos comme s’il s’agissait des nouveaux Messies et où on explose de rire devant des séquences dramatiques (la mort du héros est un grand moment de ridicule involontaire). La mythologie du bazar frise le foutage de gueule, l’humour est au ras des pâquerettes mais y a de la pouffe, du robot, de la thune, des explosions et de la frime. C’est indéfendable, certes, et pourtant, c’est justement pour ça qu’on veut le défendre. Cible trop facile des gardiens du bon goût, Transformers 2 est une comédie régressive matinée de séquences d’action bordéliques qui ne vise jamais le cortex cérébral mais fait la fête tous les sens. On ne sait plus trop si c’est vraiment du cinéma ciblant les enfants ou les adultes mâles. On n’est pas même sûr que ce soit vraiment du cinéma. Dans le fond, on s’en fout. Quand Michael Bay pose sa bite sur nos fronts, c’est un peu comme une bénédiction du Pape du mauvais goût : on s’agenouille religieusement. Pardon mais c’est trop bon.

TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN

Réalisateur : Michael Bay

Scénario : Ehren Kruger, Roberto Orci & Alex Kurtzman

Producteur : Don Murphy, Tom DeSanto & Ian Bryce

Directeur Photo : Ben Seresin

Montage : Roger Barton, Paul Rubell & Joel Negron

Bande originale : Steve Jablonsky

Origine : USA

Durée : 2h31

Sortie Française : 24 Juin 2009